【烈風講堂】從復健到預健——物理治療師的民雄生活練習

講座:從復健到預健——物理治療師的民雄生活練習

講者:劉宗銘(厝邊療癒工作室創辦人)

時間:2025/7/12(六)14:00-16:00

地點:仁偉書局

◎影像紀錄:https://youtu.be/RWUZ8v9xxM0

今年的烈風講堂主題是「在民雄一起慢慢變老」,因此有多場關於照顧、醫療的議題。這場主講者劉宗銘,是厝邊療癒工作室的負責人,正職是嘉義基督教醫院復健科的物理治療師;而他創辦的「厝邊」不同於物理治療所,希望具備專業知識的同時,以工作室的型態更貼近一般人。

物理治療師的臨床工作?

劉宗銘從正職工作談起,分享物理治療師的臨床經驗。所謂「復健」具體包括哪些狀況呢?直覺能想到的,或許是處理肌肉痠痛,讓關節的活動度變好、肌肉的彈性變好,而這部分常歸類在骨科,譬如頸椎牽引、熱敷、拉腰等。

復健科在醫院的業務,尚包含長照面向的工作。許多健康問題的產生,是逐步推演的進程,譬如:肌少症、骨質疏鬆的長輩,某天不小心跌倒後臥床,活動量下降、抵抗力變低,衍生細菌感染、引發肺炎,反覆治療的身體產生了抗藥性,慢慢衰弱……。

所以我們要走向「預防醫療」的概念!讓我們的肌肉力量、活動度、動作控制變好,保持健康,避免後續的惡化發展。這是物理治療師的其中一項工作,也是今天向大家分享的重點。

在長照面向、骨科相關、神經方面以外,復健科的工作也涉及精神科。譬如失智症的診斷,當進入早發期的認知衰退的時候,及早發現、做專業醫療的介入,還有逆轉的可能;一旦被診斷失智症時,最多就只能維持現狀,而難以恢復了。

從青壯年的意外、痠痛,到高齡的預防和長照,劉宗銘分享接過最小年紀的個案,只有4天。護理師發現院內月子中心的嬰兒有斜頸,很快地帶到復健科治療,愈早治療,愈能避免之後的動作發展遲緩。

可見物理治療涉獵的範圍非常多廣泛,各式各樣的問題,或許都能在物理治療的領域,以科學化的方式做訓練、觀察;若無預期效果,再媒合及轉介更多的專業資源進一步治療。

「厝邊」在民雄

劉宗銘是民雄人,他喜歡民雄的活力、環境與精神,但也觀察到民雄人非常刻苦耐勞,許多時候,會長期忍耐不舒服的狀況,因此耽誤了快速「修復」的時機。不舒服、小毛病總是會產生的,但若是沒有在當下盡快處理,身體會有更多的代償出現,演變成系統上的健康問題。

醫院內忙碌的高峰期,平均一個下午需要治療30個個案,難以靜下來專心聆聽個案的問題。然而,許多時候表面的症狀,是由日常生活習慣累積而來,儘管處理的當下稍微被緩解,但難以根治,反覆就診的病人甚至也會開始質疑專業。

「厝邊」的核心理念,是希望就近照顧大家的健康。工作室和在醫院裡面的介入方式是不一樣的,能夠提供專業而相對深度的服務,針對個案好好地聊身體問題、擬定計畫。工作室的英文「TRUEFIT」,也意指正確的體適能:「身體適應各種不同的環境以及挑戰的能力」,讓大家可以藉由這個場所,獲得更多照顧自己的方法,從到醫院復健,轉為自己在家裡就可以做訓練。

問題在哪裡?

根據調查,很多的身體問題都是來自於肩頸、腰臀、小腿,而頭痛其實有時也是肩頸造成的。頭痛分有多種類型,最廣泛的是「張力型頭痛」。張力,就是身體裡面各種肌肉、肌腱和韌帶,能夠維持我們在一個姿勢出力的力量,下意識的能夠站立,就是出於張力。我們希望張力是平衡的,才不會讓脖子被拉歪、影響到筋膜和血循,造成壓力增加;所以如果調整肩頸某些地方的肌肉張力,就有機會減少偏頭痛的發生。

具備了基礎知識,講座的重頭戲,就是現場教學與練習!「伸展」有一些原則,需要位置正確、時間夠長,讓肌肉有效放鬆。肌肉本身具有保護機制,當被拉長的時候,通常會更緊繃,所以在剛開始伸展時可能特別不舒服,若是因此做一半暫停,反而會讓肌肉繃在那個地方,效果更不好;所以每次操作伸展動作時,一定要超過至少30秒,最好能到1分鐘。

伸展教學與練習

講者現場教學、帶領和矯正各種伸展姿勢與動作,以下以肌群分段說明,並標示影片時間,建議配合影片觀看,了解正確位置與步驟。

1.上斜方肌

(0:43:27)

首先從「上斜方肌」開始做伸展。先感覺看看自己哪一側比較緊繃,由較易緊繃的那一側開始,將要伸展的那一隻手稍息在背後,身體向上延伸,收下腹、下巴,接著將頭往另一側偏。維持側偏的姿勢做兩個深呼吸,再將頭部慢慢往斜下轉,視線看向腋下,這個動作可以伸展到「提肩胛肌」,能夠避免高低肩、或者是落枕的狀況。在伸展的動作過程中,保持深呼吸,感受緊繃的位置是否逐漸放鬆。接著可以換邊,感受哪一側比較緊,再多伸展該側盡量調整使兩側對稱。

(0:45:43)

更進一步,可以再嘗試動態的動作。維持剛才頭部斜下的角度,拉到底之後,將頭微微往下點、再往上拉抬,重複上下的動作一分鐘。整體動作是先側偏、到旋轉、到動態,一步步感受在這個動作過程中,原本緊繃的位置逐漸放鬆,痠痛的感覺逐漸下降。這是講者自己也常用的動作,尤其是第三步驟的動態動作,可以治療落枕或緩解偏頭痛。

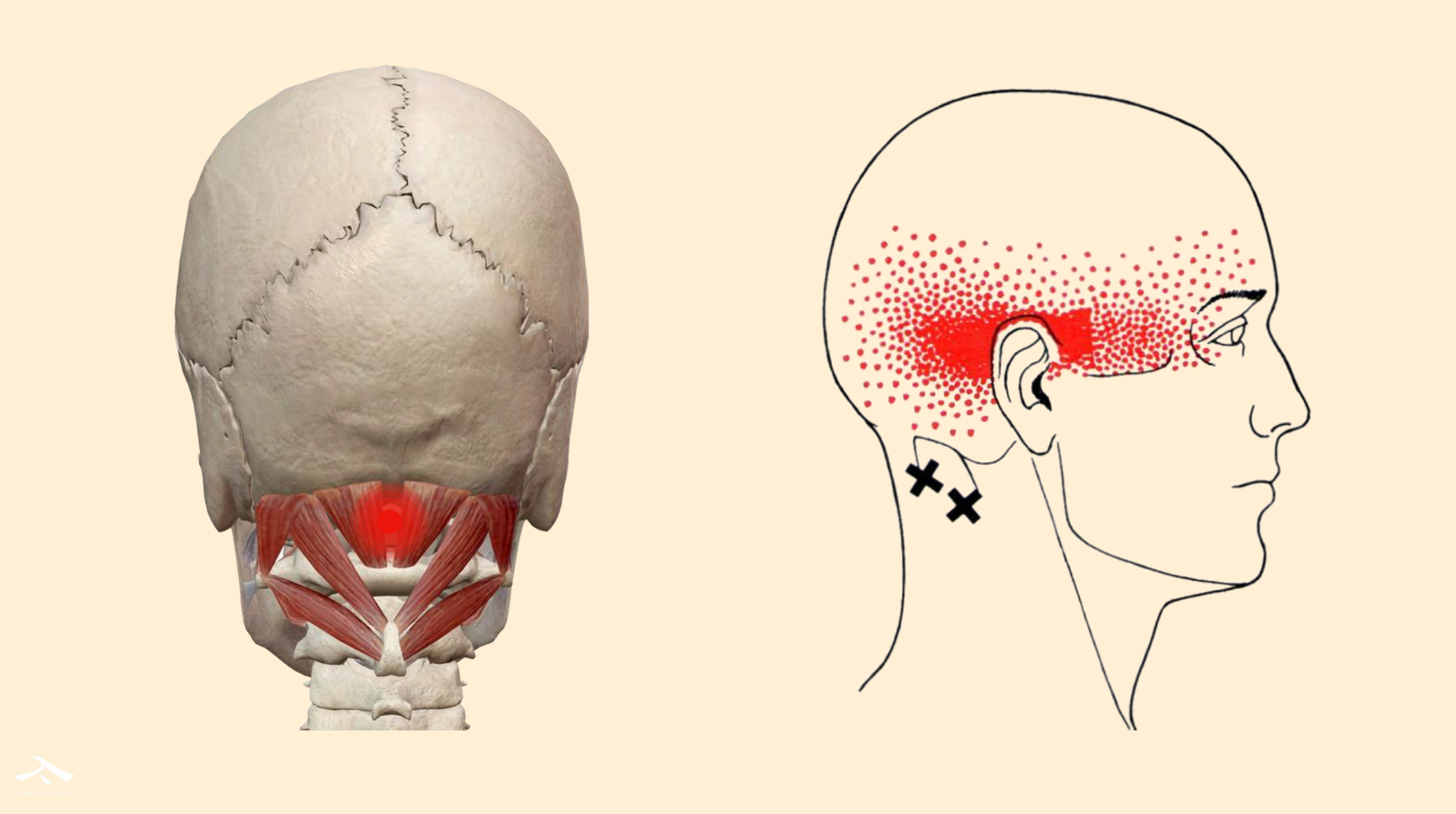

2.枕骨下肌

(0:47:17)

如果容易偏頭痛,還有一個很重要的肌肉是枕骨下肌群。枕骨下肌群在後腦勺,摸到兩個凸凸的點之後往下,有一塊軟軟的肌肉在枕骨下方。這塊肌肉如果特別緊繃,疼痛區域大概會分布在紅點密集處。

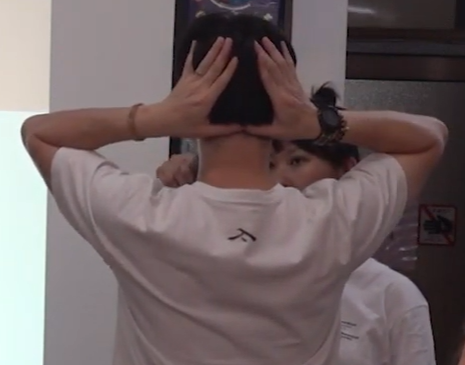

要放鬆這個部位,首先將大拇指交疊在枕骨下肌群的位置,手呈現拇指張開的姿勢,支撐著頭部並且按著,然後將頭慢慢往後仰,後仰時大拇指可以順勢往旁邊滑動。重複這個動作一分鐘:手指交疊、頭往後仰、大拇指順勢往旁邊滑開。家裡如果有筋膜球或是滾筒,也可以嘗試將這個部位靠在上面,做縮下巴或左右滾動的動作,亦有助於改善枕骨下肌群緊繃的位置。

3.豎脊肌群

3-1 肩胛骨伸展

(0:49:48)

豎脊肌群包含了肩胛骨內側、腰部的位置。如果要伸展肩胛骨內側,可以先做一個簡單的動作:將手臂盡量向前打直,像小時候排隊對齊前面,肩膀放鬆,由肩胛骨的位置開始出力,做往前、往後的推移。如果動作正確,手臂在往後推的時候不會撐開,而是維持穩定的往後收、再往前,常常練習這個動作,會發現肩頸不舒服與頭痛的狀況減少。因為現在許多的研究證實,肩胛骨的控制能力,和肩頸痠痛以及偏頭痛,有非常大的關聯,甚至定義出「肩胛骨失能症候群」的名稱。

可以先從單手練習動作,過程中保持身體有向上延伸的感覺,將注意力專注在肩胛骨往前、往後的動作,不需要用力推擠,手只是一個媒介,感受動作是由肩胛骨先啟動。過程中動作幅度可以愈來愈大,但保持手肘打直、肩膀放鬆,往斜後方推、再往前,動作會將肩膀往斜下帶,所以能避免在操作的時候聳肩。掌握住技巧後,再兩手一起練習。熟練後,就可以嘗試各種不同的平面,譬如手舉向天花板,往下、往上。

最重要的是記得肩膀放鬆!一旦聳肩,其實就很難往後推,因為上斜方肌很大一塊,會感覺被頂住、擋住,肩胛骨周圍的肌肉沒辦法被往後推。

做這些動作的過程中,都以接近軀幹的這些關節(肩胛骨、胸鎖關節,或是核心肌群、骨盆等位置)先啟動,會是最好、最省力、也最有力量的一種方式。「關節啟動順序」是影響任何動作品質的關鍵,啟動的關節愈靠近脊椎骨、身體中心,受傷的機率愈低。譬如蹲下的動作,動的是膝蓋,或是髖關節?愈靠近身體中心,膝蓋彎曲的幅度就愈小,動作對腰部和骨盆的壓力愈小,正確的姿勢也更為省力。

(1:04:28)

前面教的是肩胛骨的活動,接下來練習肩胛骨的伸展。假設要伸展的是左側,先將左手放在對側膝蓋的外側,雙腳打開,以另一隻手固定住放在膝蓋的手腕,然後把身體往左方斜下壓,就可以伸展到肩胛骨內側的位置。身體往對邊拉,腳往另一邊撐開延展出去,過程中盡量不要聳肩,身體愈往下壓時會伸展愈多。

假如覺得這個動作不好伸展,可以再換一個動作試試看:手叉腰,然後將手肘盡量往內扳、向身體中間靠,接著順著動作往斜下壓,伸展肩胛骨內側。

這些動作,每一個都要盡量維持一分鐘。「肩胛骨活動、肩胛骨伸展、肩胛骨活動」這樣交錯重複最好,能夠將周圍的肌群誘發出來,拉住我們的關節。

3-2 二頭肌伸展

(1:10:27)

接下來是二頭肌的動作,神經滑動術,這是一組動態的動作。先將手放到肩膀上,手肘和身體維持在同一個平面,維持這樣的姿勢,肩膀不要抬起,將手肘慢慢展開打直,手掌往下彎,到手指張開方向往下;接下來,手指頭先回來,手掌、手肘、關節慢慢放回來;下一步,頭部配合手臂,手伸展出去的同時,慢慢把頭也向另一邊拉,然後慢慢將手指、手掌、手肘回來的時候,頭也同時回正,重複這個動作一分鐘,感覺我們的食指、中指的麻木感、緊繃感是否逐漸下降。通常會感覺到食指、中指、大拇指比較麻,因為這是第五節頸椎神經根出來,正中神經會被壓到,容易造成手麻的區域。假如想要伸展二頭肌,就是在這組伸展之後,找到一個可以支撐手掌的位置,譬如牆面,一手輕輕撐住,身體往對側轉、慢慢地往下帶,微蹲。

「訓練在前後、中間伸展」為一組重複,會是最好的,第一個訓練是為了提高對於關節的感受度,讓它稍微放鬆一點點,接下來伸展;最後一個訓練,是提高周圍肌群的控制能力,可以把伸展的效果維持住。

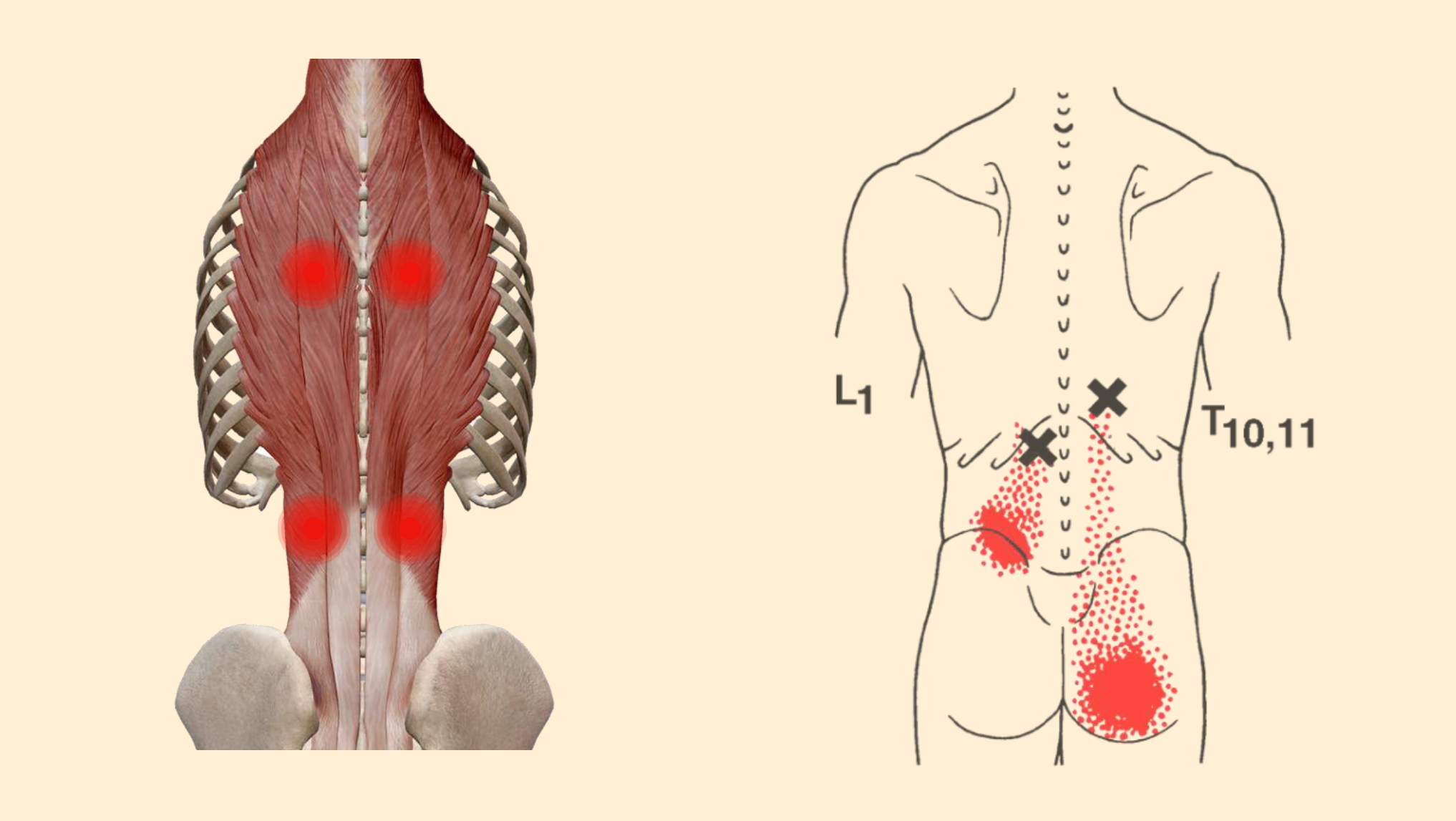

3-3 下背部伸展

(1:16:43)

豎脊肌群還包含了下背部的伸展。一般我們將動作平面分成三個平面:橫的(左右)、旋轉(以身體畫半圓),垂直(前彎、後仰)。首先雙手抱胸,坐穩、身體向上延伸,第一個動作是將身體往側邊偏,然後往外旋轉,接著往前彎,在這個位置做一個深呼吸之後,慢慢的吸氣、回正。這個動作分成四個方向,再來重複抱胸、往側邊偏、旋轉,接著往後仰,這個時候會發現側邊的腹部會被伸展得比較緊繃一點點。延續三平面動作的邏輯,接著再往另外一邊偏,往外旋轉、然後往前彎,深呼吸、慢慢回正;最後一個方向一樣是先側邊往外轉,接著向後仰,重複相同動作。這個動作的執行,並不一定要四個方向各做一下,可以從這四個方向裡找出自己最緊繃的位置,重複在那個方向多做幾次,緩解下背部的緊繃情況。

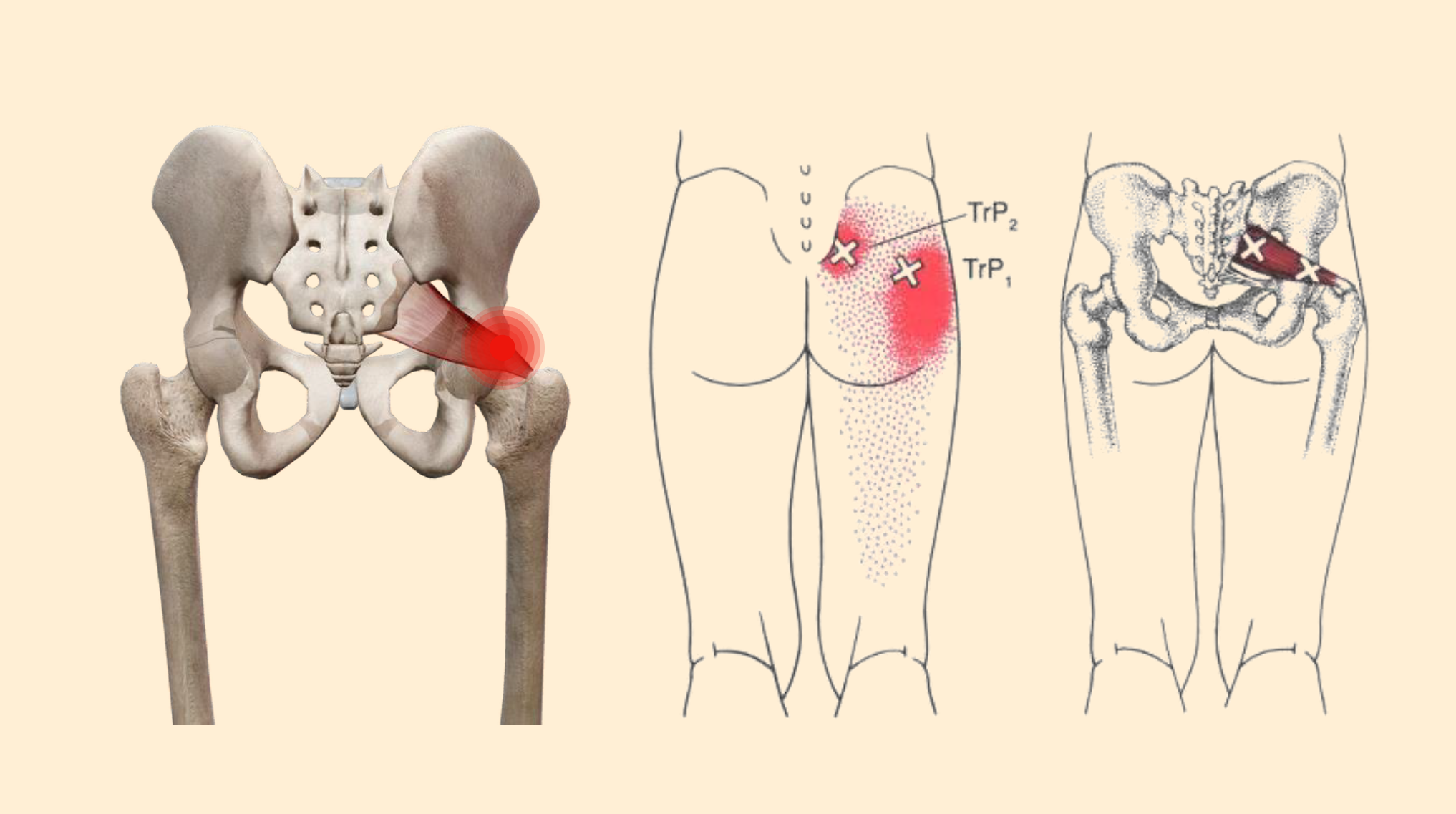

4.梨狀肌

(1:20:28)

臀部也是很多人會覺得不舒服的位置,尤其會影響到髖關節活動度。身體先坐正、向上延伸,接著將腿蹺起,形成豪邁的坐姿,若「不夠豪邁」可能會伸展到其他肌群。為確保是需要的豪邁坐姿,可以用手把膝蓋往下壓,盡量壓平。接著往前彎伸展,重點在於先壓平再做伸展,這是髖關節往外轉的動作,再搭配背部以及臀部肌群的伸展,如果覺得單側下背部不舒服,可以試試這個動作,將比較緊繃的位置多伸展幾次,使髖關節的活動度好一點。

(1:23:41)

接下來另一個伸展,首先蹺腳,讓腳踝碰到對側膝蓋外緣,接著用手把腳再往中間的方向拉靠近,拉到緊繃的時候,會覺得臀部有點緊緊的,這時再把身體往對側轉。這個動作是伸展臀中肌,比剛剛的位置更偏下緣一點點。

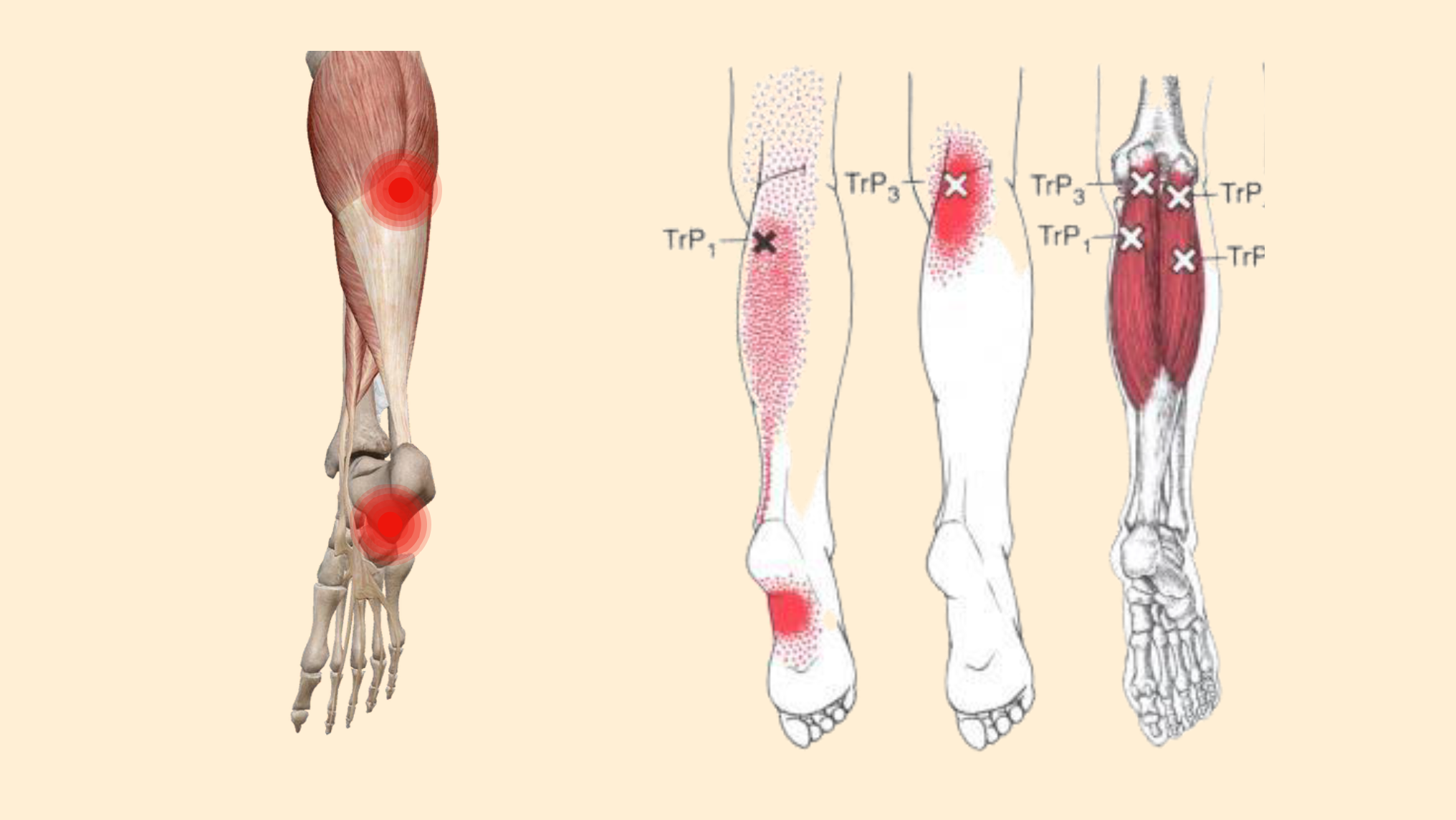

5.小腿、足底肌群

5-1小腿

(1:26:16)

小腿的肌肉比較單純。假設常常要踩油門、或者是走路的時間比較久,可以找到小腿肚下方,兩側的鼓鼓的很像烏魚子,從這個位置往下摸,找到一個凹槽,這個位置就是在比目魚肌容易發生疼痛的地方,可以慢慢按摩這個位置。

5-2髖關節

(1:34:50)

如果髖關節容易不舒服,可以試試看這個動作:選擇髖關節比較緊繃的那一隻腳,假設是右腳,先將右腳往外打開,在動作過程中將左手向上延伸,右手撐著右腳,接著試著把重量壓到右側,然後再回正,重複動作。在壓的時候,會覺得髖關節內側有一點緊緊的,動作中盡量保持身體是正的、向上延伸的,不是跟著側偏,盡量以平移的方式動作,伸展的效果會比較好。

如果空間更大,可以離開椅子嘗試另一個動作,效果更佳:假設髖關節緊繃的是右側,左腳單膝下跪之後,右腳張開與身體平行,左手向上延伸,身體保持打直,將重量壓到右側再回正。執行動作後,會發現髖關節的活動度變好,若有輕微脊柱側彎的狀況,有一邊的腰部比較緊繃,也可以藉由這個動作做改善。

5-3膝蓋

(1:37:55)

把膝蓋伸直,會發現膝蓋中間處有一塊圓圓的骨頭,如果覺得膝蓋卡卡的,可以先檢查這一塊骨頭是否好滑動,再檢查它的周圍比較緊繃之處,以手指指節左右移動按摩放鬆。接下來可以先蹺腳,沿著膝蓋的外緣找到大腿內側可能有一些緊繃的位置,把緊繃的位置放鬆完,膝蓋的緊繃感也會下降許多。

5-4大腿

(1:43:09)

最後是大腿外側,假設要伸展左邊大腿外側的這條肌肉,首先扶著牆,往後跨一步,然後往內擺,接著骨盆平移往對側做伸展的動作。因為重心要往對側拉,手需要扶著東西,才能保持平衡。

6. 常用的緩解動作

(1:32:30)

此外,講者特別分享簡單、常用,可以讓體態變得比較好的動作,在日常生活中,隨時可利用這些動作做緩解。首先將雙手拉直向後延伸,同時盡量不要聳肩,收小腹,身體向上延伸;維持這個姿勢,慢慢將下巴朝天花板的方向動,然後再慢慢回正,重複動作一分鐘。動作重點注意手臂拉直、不貼身體,所以背部會出力,有一點緊緊的、夾起的感覺;同時盡量避免拱腰,腹部收緊,保持身體有向上延伸的感覺。當身體出現一點點偏頭痛的跡象、稍有落枕的症狀,或者已經工作到下午,比較緊繃、不舒服的時候,可以藉此舒緩。

學習了各部位的伸展動作,還是得多嘗試練習,因為每個人的生活習慣還是會有些不同,所以需要伸展的肌肉,需要自己感受其緊繃與緩解。最重要的是,希望這些簡單的「預防」能夠避免未來需要「復健」!

【主辦】重構大學路計畫、打貓街坊文化協會、仁偉書局、慢靈魂咖啡、七星藥局

【現場主持】吳至鎧

【行政聯繫】呂慈芸

【影像紀錄】邱星瑀

【文字紀錄】廖培伶

【場地器材】重構大學路計畫、打貓街坊文化協會

【海報設計】李依倫