【筆記】人車共存的都市設計

講者:林輿先(台灣交通安全協會顧問)

時間:2024/06/28(週五)

地點:國立中正大學

◎影像紀錄:https://youtu.be/QnT07UsAA9M

講者簡介

外商軌道工程師,曾任不動產、工程公司土地開發、都市計畫通盤檢討、公路定線及土木運輸、捷運系統綜合規劃顧問。

擅長研究都市街道設計、都市公共運輸政策,都市交通發展史軌道運輸規劃及相關文件翻譯,同時有大型活動醫療、行政及交通豐富的服務經歷。

「車只是人在都市中的一種運具選擇。」

都市土地使用和交通有什麼關係?

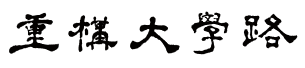

城市中的土地使用及公共設施就像器官,交通系統則像血管一樣往返運輸,就像主動脈到微血管一樣,交通也可分類為不同的層級及功能。(圖一)

▲(圖一)都市土地使用與交通之關係

不同的道路層級,不同的功能

大血管就像交通觀念中所指的易行性(Mobility)比例較高的道路,例如高速公路,具高速行駛、運輸量高等特性;微血管則是可及性(Accessibility)比例較高的道路,例如市井、商店街等常停等、具路側活動強度較高等特色。

▲(圖二)易行性(Mobility)與可及性(Accessibility)功能特色

功能極端的兩種道路,轉換則應像有小血管連接一樣,有緩衝速度、逐漸改變易行性及可及性比例的設計,才會是安全的道路設計。

都市計畫如何和交通互相影響?

往下對應至血管運輸到器官的比喻,都市土地使用尋求有利經濟行為的環境,交通運輸則是有利經濟行為的方式;例如嘉義市區內土地利用可能會注重城市功能、住宅到公園等公共建設;市郊及鄰近鄉鎮如太保、民雄等地則出現往嘉義市區的運輸需求。

因此,進行都市計畫應考慮的除了土地本身建設,還要通盤考慮建設後交通需求可能發生的改變,例如A市蓋了大型車站或百貨公司,就可能會出現更多車流需要前往A市的交通需求。

「實務上道路層級如何分類?」

▲(圖三)不同道路層級分類方式

都市計畫中的交通計畫會用公路法來區分國道、省道、縣道、鄉道等等,但依照這個分類方法來區分層級,可能和實際運輸情形是有落差的。例如有些社區道路可能路幅很寬、有聯外功能反而會是比較重要的道路;新闢外環道路幅寬度反而比省道還寬等等。因此無法完全採用「市區道路及附屬工程設計標準第二條」來進行道路層級分類。

道路層級有斷層,會發生什麼事?

道路層級不同,行駛速度就會不同,國道層級的車輛行駛速度較快,市區道路行駛速度較慢,當市區巷道直接銜接到快速行駛的道路,銜接時沒有緩衝空間,就容易發生危險;速度本身不是造成事故的主因,避免速度差才是預防事故發生的關鍵。

舉例基隆市仁愛區(圖四左)就有巷弄道路直接通往幹道路口,當慢速行駛的車輛從巷道匯入,快速行駛的車輛就容易反應不及造成衝突。

▲(圖四)道路層級落差過大路口

另一種道路層級落差容易造成的問題,是兩條道路交會路口位階高的道路,路幅通常較寬,人車穿越路口的時間較長,若號誌時間太短,可能造成過馬路的時間不夠,或是號誌時間過長;停等時間變長就會導致運輸功能減弱塞車。

「都市及聚落是如何形成的?」

舊城區的形成通常和地區長期的商業活動有關,因商業、學校、宗教活動及公共空間等衍伸交通需求。早期聚落活動較現在更少有汽車活動,因此在既有道路上重作交通規劃要納入汽車也會比較困難。近代都市計畫會納入汽車行駛的需求,道路格局上就會更加方正,兼顧汽車行駛動線等等。

都市交通的土地問題與路網

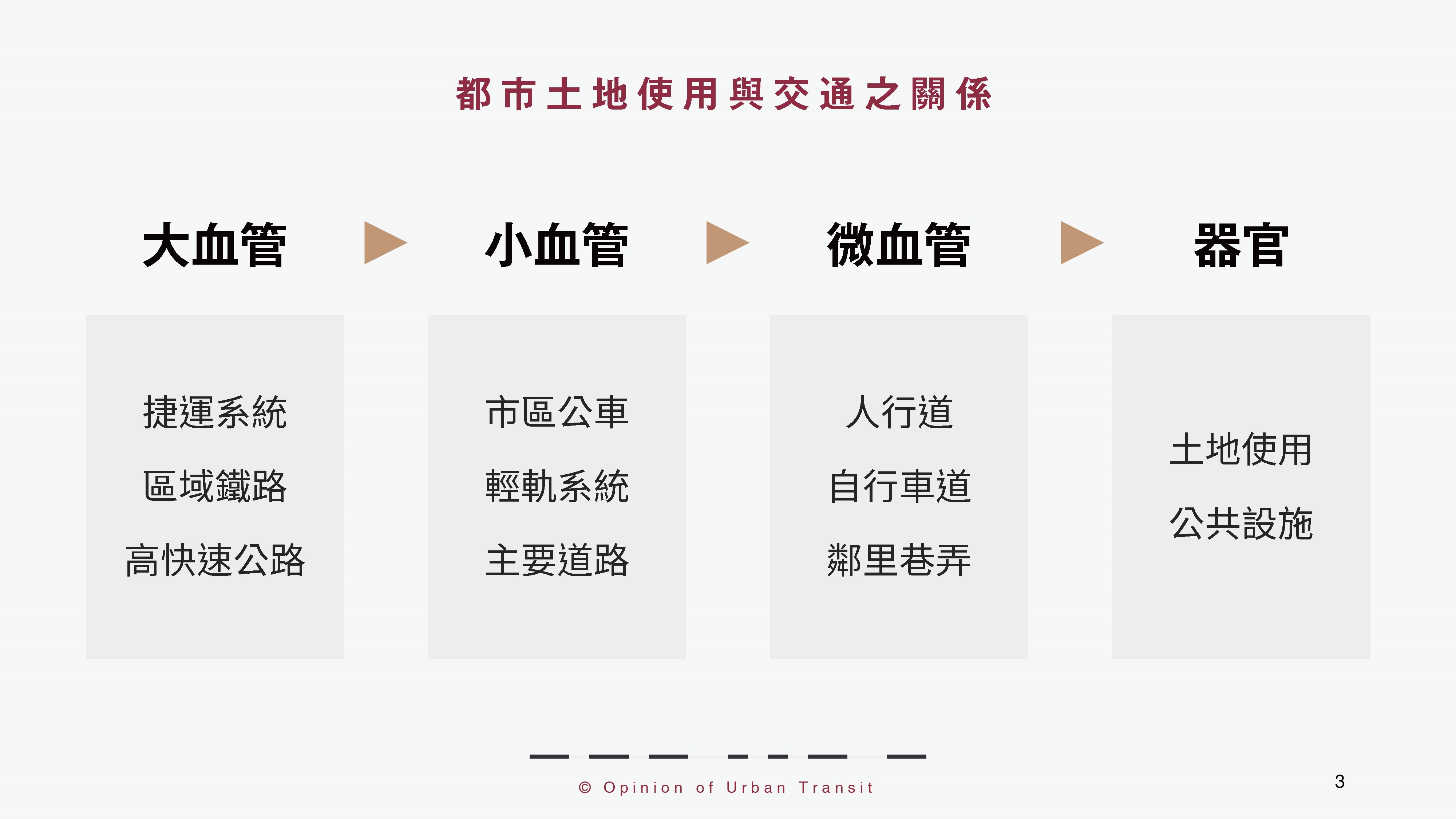

新闢道路如果和原本土地使用紋理衝突,不但容易出現畸形路口,剩餘土地也容易破碎、不規則、難以利用(圖五)。

▲(圖五)新闢道路與原本土地紋理比較

都市計畫需要克服先天土地已經一地數割、早期僅考量便利性產生的畸形道路;聚落發展難免出現土地不整,也需要盡可能地避免惡化,避免巷道干擾路網及道路間不當交會角度。

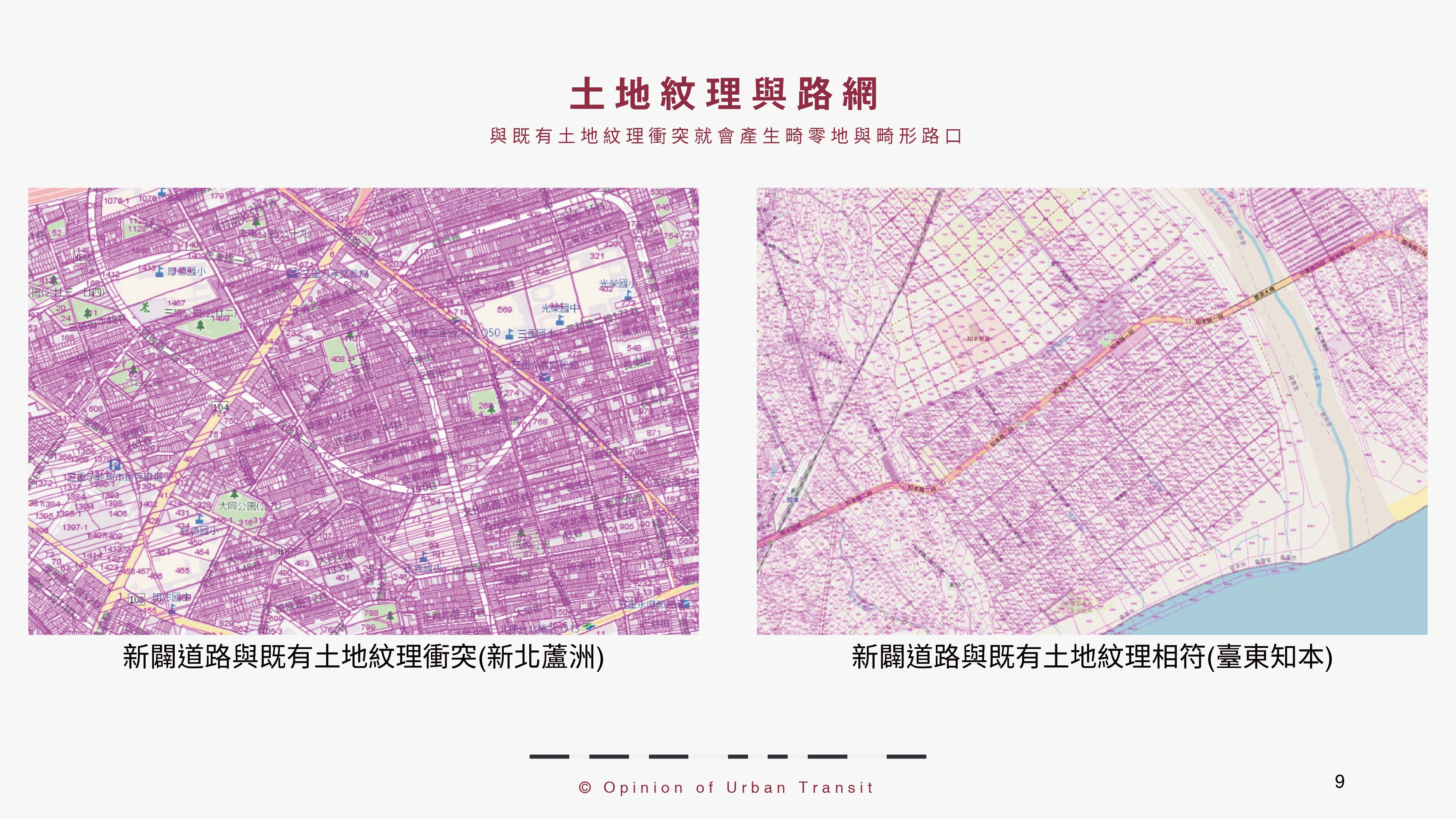

「先有雞還是先有蛋?土地使用、交通需求到底誰先誰後。」

▲(圖六)適時以基礎建設介入,提高運具效率

早期移動都是靠徒步、牛車、馬匹等等,後續因為有不同運具的加入,才出現了停車空間、路幅寬度限制等等較近代的空間需求;像舊城區難以再有多餘空間可以利用時,就需要把交通規劃設計為減少「個人移動導向」,轉為「空間共享導向」。

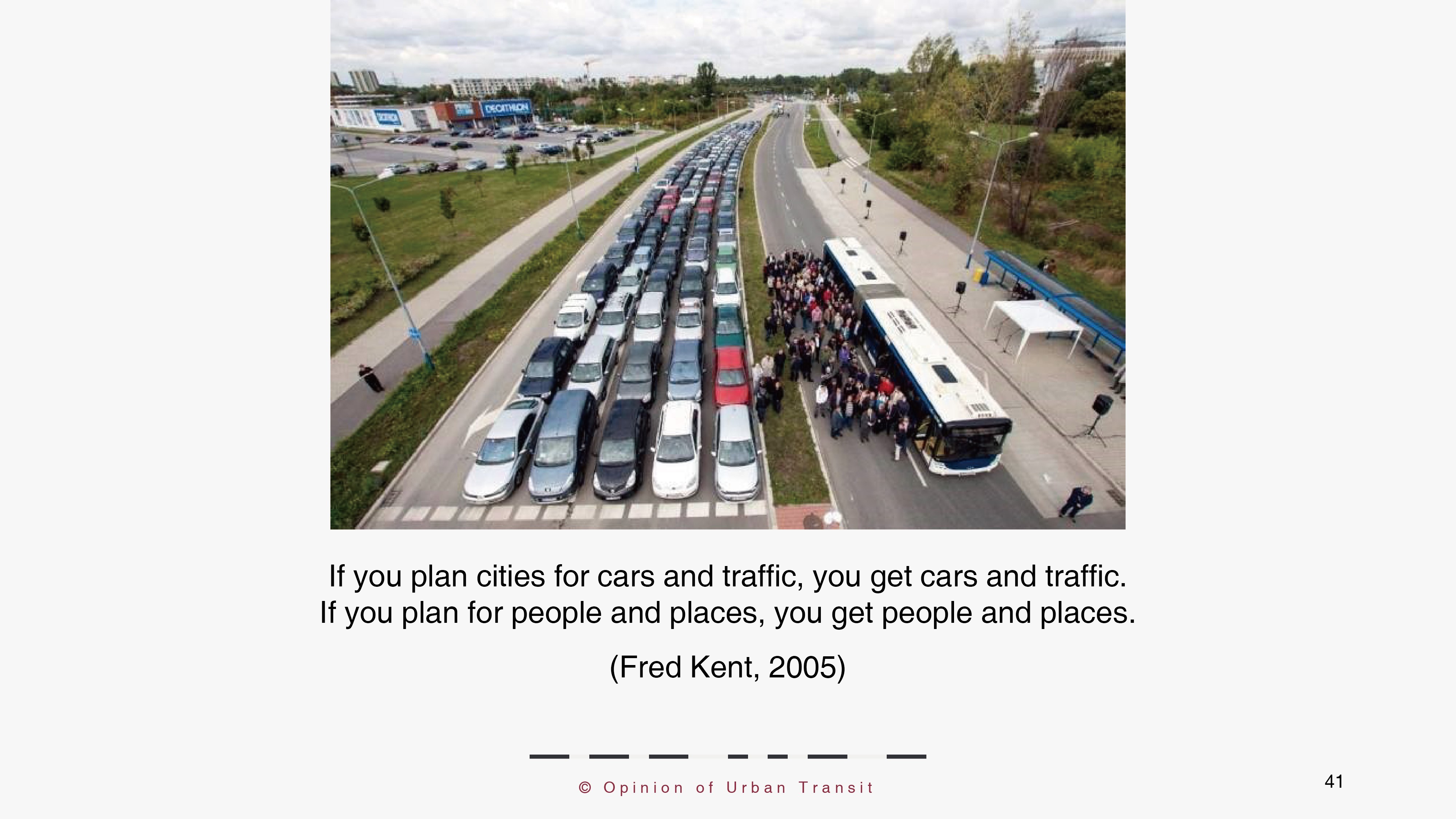

城市交通改以大眾運輸工具如市區公車、捷運,來減少私人運具的空間成本,進而提高空間的「公共化」、改善都市生活品質。

即便是重新規劃過的舊城區,也可能因為交通條件改善、道路空間重新分配;出現經濟成長、旅客增加,出現新的都市交通問題,因此仍需要與時俱進調整整體規劃。

「街道空間配置是如何設計的?」

都市街道「為哪些使用者設計」是空間配置的設計核心,例如當地居民步行空間、聯絡鄰近鄉鎮的運具、公車停等,對應使用者需要,來規劃動線、配置需要的設施範圍、最後再確認如何規劃標線標誌,來引導使用者。(圖七)

▲(圖七)都市街道空間配置的流程

直接畫幾個車道不行嗎?

如果不明確規劃、收斂行車動線,車流就容易混亂衝突;未被明確定義如何使用的空間,可能會被停放汽機車,進而影響步行空間、公車停等需求等等。

路側的退縮空間(如騎樓)會有臨時施工、樑柱遮擋造成行人動線中斷、視覺死角,也無法取代人行道功能。

路口不是外地人篩選器。

好的路網規劃,除熟悉路況的本地居民,也應讓外地旅客一目暸然。

了解道路使用需求之後,可以依循路口正交、動線明確、層級定義、路口截角原則來審視規劃。

- 路口正交:路與路的交會宜規劃動線為正交(即90°交會),更容易地預測其他道路使用人的行為,縮短穿越路口的距離和時間,從而提高安全性。

- 動線明確:路網銜接動線包含左右轉、匯流、分流等等功能車道的緩衝曲線是否適當,減少不必要的車流衝突點,避免路口複雜。

- 層級定義:用以規劃該道路的易行性及可及性功能,例如定義出幹道、支道,讓行駛速率趨近一致,減少事故發生。

- 路口截角:留意是否因路口建築物遮擋造成視覺死角,妥善利用人行道修正車輛動線,讓用路人達最遠明視距離。(圖八)

▲(圖八)路口截角規劃實例

「人車共存的都市設計」

當一座城市出現交通問題,我們要解決的到底是人的問題,還是車的問題?

都市交通問題常常是衍伸問題,我們先有聚集移動的生活需求,而後出現空間擁塞、衝突危險的交通問題。

在都市計畫中重視、規劃不同運具的使用空間、提高運具效率、或縮小運具體積,都是地狹人稠的都市交通可能的答案;持續調整設計來應對當代交通需求,也是人車共存不可或缺的關鍵。

【主辦】重構大學路:認識、認同與共同行動計畫

【影像紀錄】游竣棋

【文字紀錄】黃柏穎