【筆記】車輛動線與道路設計

講者:林志學(台灣交通安全協會副理事長)

時間:2024/06/28(週五)

地點:國立中正大學

◎影像紀錄:https://youtu.be/ifoIFVm_Y6E

講者簡介

以台灣安全交通安全協會副理事長身份,多次協助各級單位道路安全改善,也曾任車體設計工程師,對於車輛的運作原理瞭若指掌。

「人跟車並不是對立的角色。」

以往在台灣行走、行駛的經驗,每一位用路人一定都曾「與別人爭道」,但人車並不是對立的角色,合理的空間規劃設計,可以讓用路人清楚空間的使用方式、有效減少人車衝突。

「道路並不是都一樣——淺談道路位階差異。」

所有的道路都有不同程度的功能、任務—從運輸公路(Road)到在地街道(Streets),各具不同比例的Mobility(運輸)及Accessibility(可訪問性),例如國道、快速道路就屬高比例的Mobility(運輸);街坊巷弄、住家前的道路會頻繁進出,則屬高比例的Accessibility(可訪問性)。

在這個前提之下,就可以歸納出路網的層級——從高速公路,慢慢到市井巷弄;從車輛行駛慢慢進到小巷,漸變為人行訪問。

若要有效解決巷弄超速,降低人車衝突,就需要路網層級的思維,避免設計直接從高速行駛的運輸公路(Road)直接銜接小巷(Streets)的路徑。

除路網概念外,設計道路時也須留意用路人的路權位階,以行人優先,幹道次之,支道置後等等。

「路不是連接上就好——基礎路口幾何。」

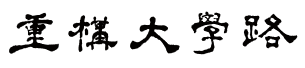

早期較缺乏道路設計的專業知識,常有路口銜接時交會角度不適當。缺乏規劃的非正交路口(即路口不是呈90°交會)除了容易動線不明確之外,還容易出現視線死角。

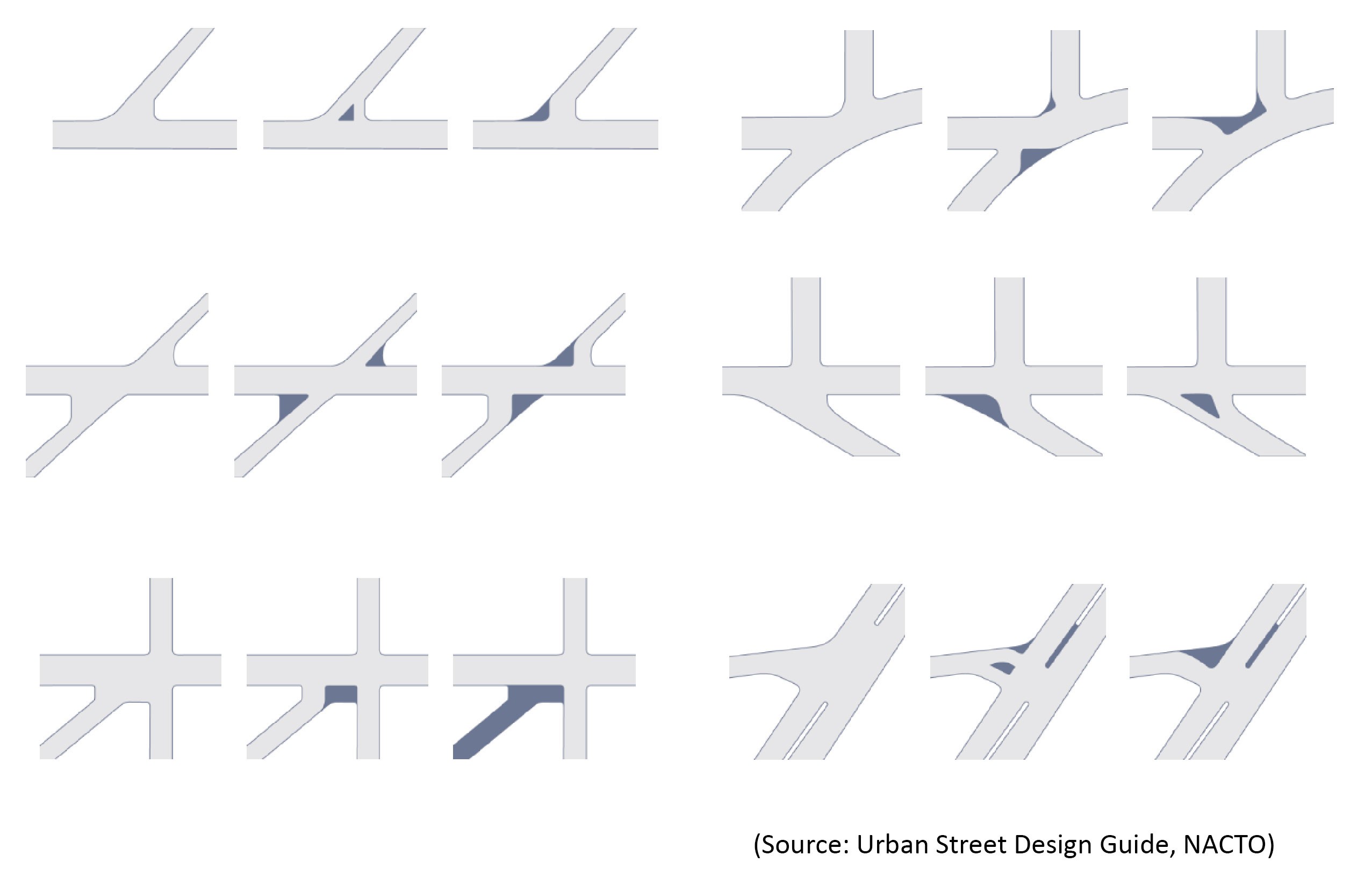

隨著道路空間規劃觀念更新,舊有道路現況也可以「路口正交(註1)」的原則來修正(圖一),並拆解為物理區、功能區(圖二),近一步設計、規劃;也須考慮鄰近其他道路的路口與運輸、訪問需求。

▲(圖一)提出不同複雜路口的修正解方(資料來源:urban street design guide , NACTO)

▲(圖二)路口區塊規劃原則

*註1:正交路口意即常說的十字或T字路口,道路交會時採90°角,一般認為正交可避免出現左右轉視線死角、動線也較為直覺。

「車道各有功能,不是都一樣就好。」

車道分為維持通過量的「基本車道」;及轉向、停駐車、加減速等功能的「輔助車道」,若道路規劃只設計基本車道,缺乏明確用路規範,有轉彎、停駐車、加減速需求的車輛就容易與通過車輛出現動線衝突。

台灣常見規劃為四線基本車道的道路,但缺乏輔助車道時無法滿足其他功能需求,也反而容易讓原本的基本車道無法維持預想通過量。

「轉彎要多彎?轉彎曲線是如何設計的?」

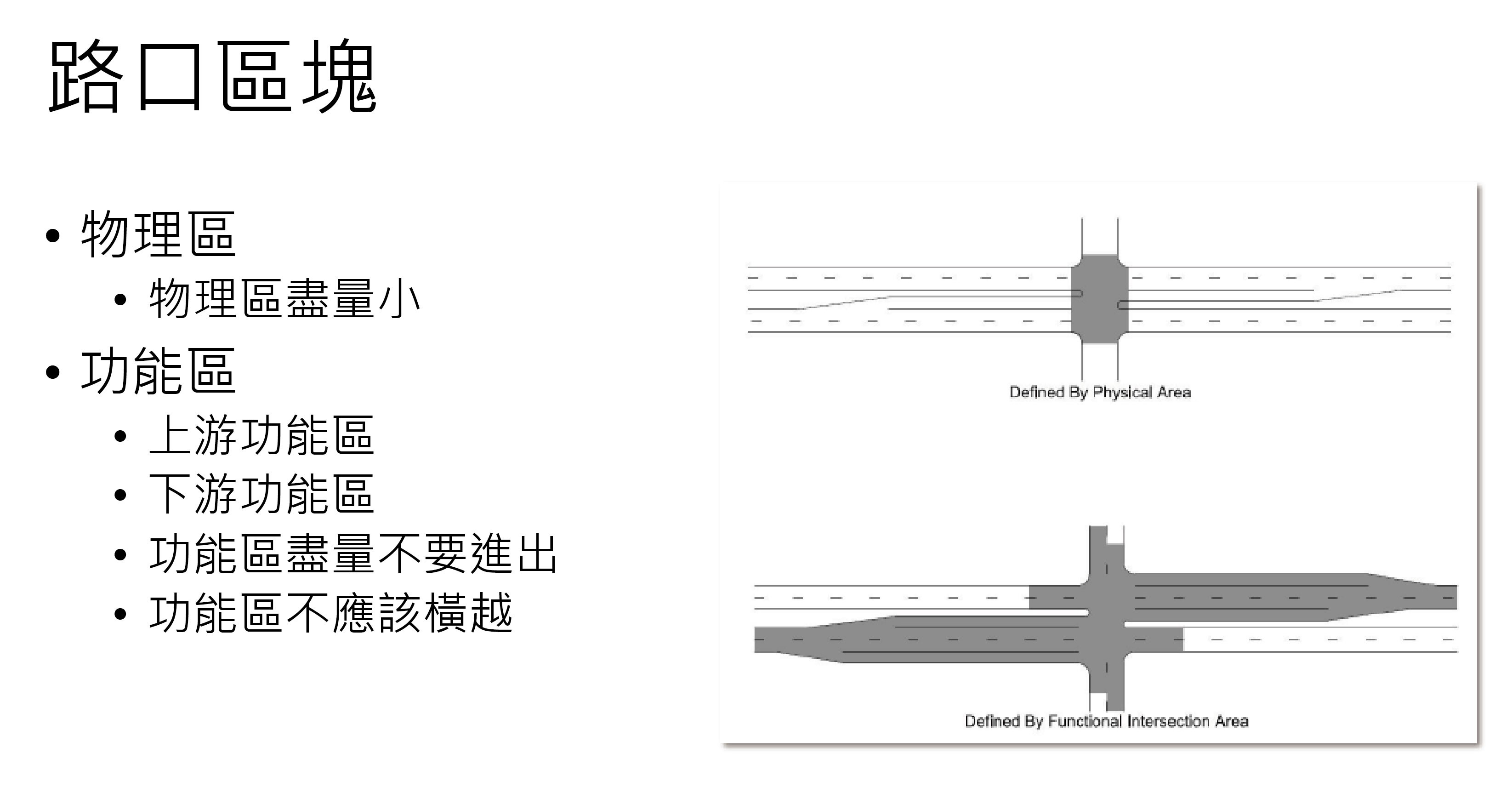

轉彎曲線並不是畫出一個工整弧形就好!普通輕重型機車、自小客車轉彎軌跡也許能用單一圓心曲線表現,至公車、載運卡車、半聯結車可能就會需要以複曲線表現轉彎行駛軌跡。

因此舉凡轉彎曲線,都需要考慮通行路口的車輛種類、轉彎角度,考量到路口上下游車道、轉向策略,最後以單心曲線、雙心曲線或三心複曲線來表現。

舉例師大路羅斯福路口(圖三)。羅斯福路在台北市內屬較大的幹道等級,師大路則是商家較多的道路;此路口需要考慮公車頻繁轉入師大路的行徑,規劃出符合「時常有公車慢速轉入」的設計;意即須將大型車輛轉入低速車道時會稍微超出到對向車道,再修正車頭方向完成轉彎的轉向策略納入設計考量。

▲(圖三)師大羅斯福路口

「台灣人轉彎沒在看?其實是路口視距不足。」

被突然在轉角出現的汽機車嚇到,是台灣人共同的用路經驗。其實駕駛或行人轉彎或行經路口時,常常被建築、路邊障礙物遮擋視線;看得不夠遠,就不容易判斷左右是否有行人、來車。道路設計時行駛速度越高,足夠的路口視距就越重要,避免「看不到」發生的路口衝突。

淺談車輛轉彎軌跡、路口視距的觀念後,路口通行管制也是設計路口動線重要的一環。以不同通行管制方式,適應路口行駛速度、空間條件等等。

路口通行管制大致可分類為「先停在開」、「讓車」、「設計速度耦合」、及「號誌」管制。道路設計時,尤其要避免因為過度依賴號誌、導致對其他需改善的路口現況視而不見的情形。

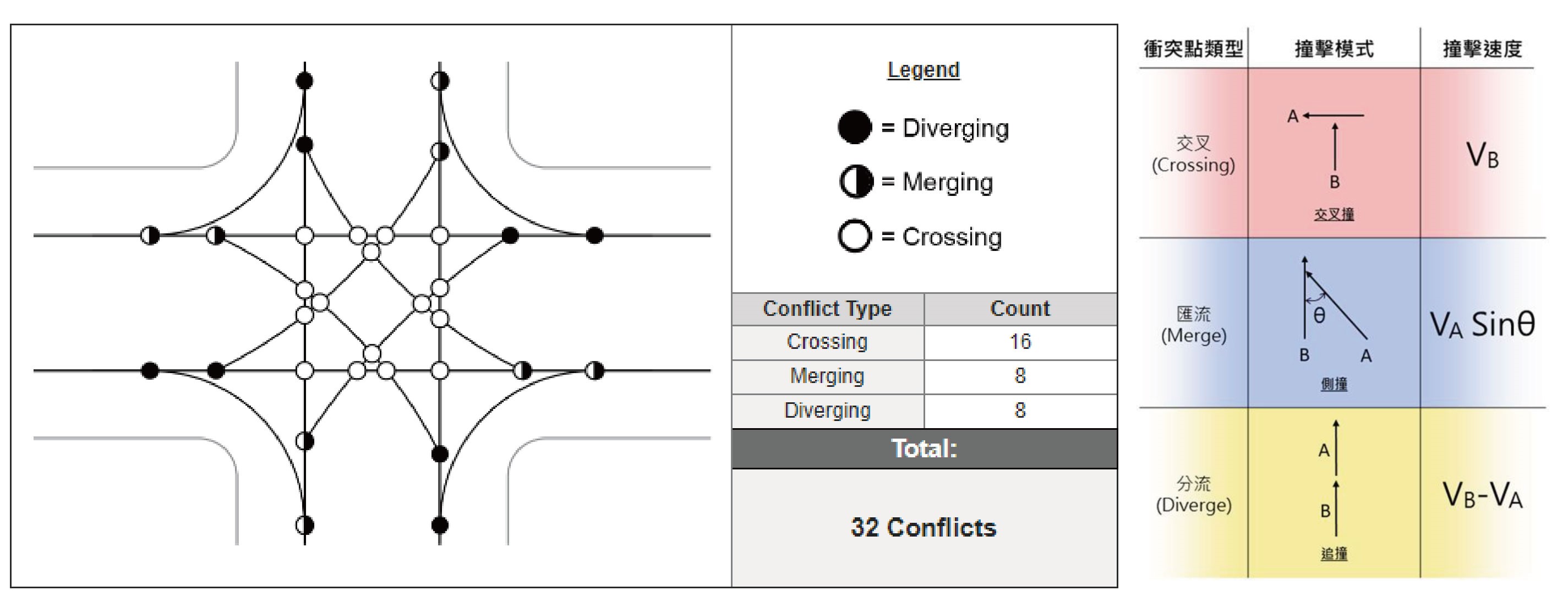

「最嚴重的往往是90°相撞!衝突點可以被重新設計。」

衝突點是什麼?簡單來說是車輛行徑時可能交叉、重疊或接近,從而可能導致碰撞的地方。

可分為(圖四):

- Crossing-交叉衝突點:例如十字入口90°的相交。

- Merging-匯流衝突點:車輛從不同道路匯入同一條道路,例如高速通路的匝道。

- Diverging-分流衝突點:車輛從不同道路分流到不同的車道或道路時出現的衝突點。

▲(圖四)衝突點速度及衝突角度的不同,影響碰撞時的受力

車輛衝突的角度會影響發生碰撞的受力,不同的衝突速度及角度,可能造成的撞擊傷害不同。例如一般來說匝道的車輛匯流發生的擦撞,傷亡程度會比十字路口90度衝突的車禍低。

分析車禍事故時的衝突點、進一步改變原本的衝突點、衝突角度,也可以讓車禍以較不致命的情況下發生,降低事故死傷的機會,例如以圓環設計來減少多岔路口的交叉衝突點,或以交流道銜接有行駛速度落差的支幹道、高速公路及一般道路。

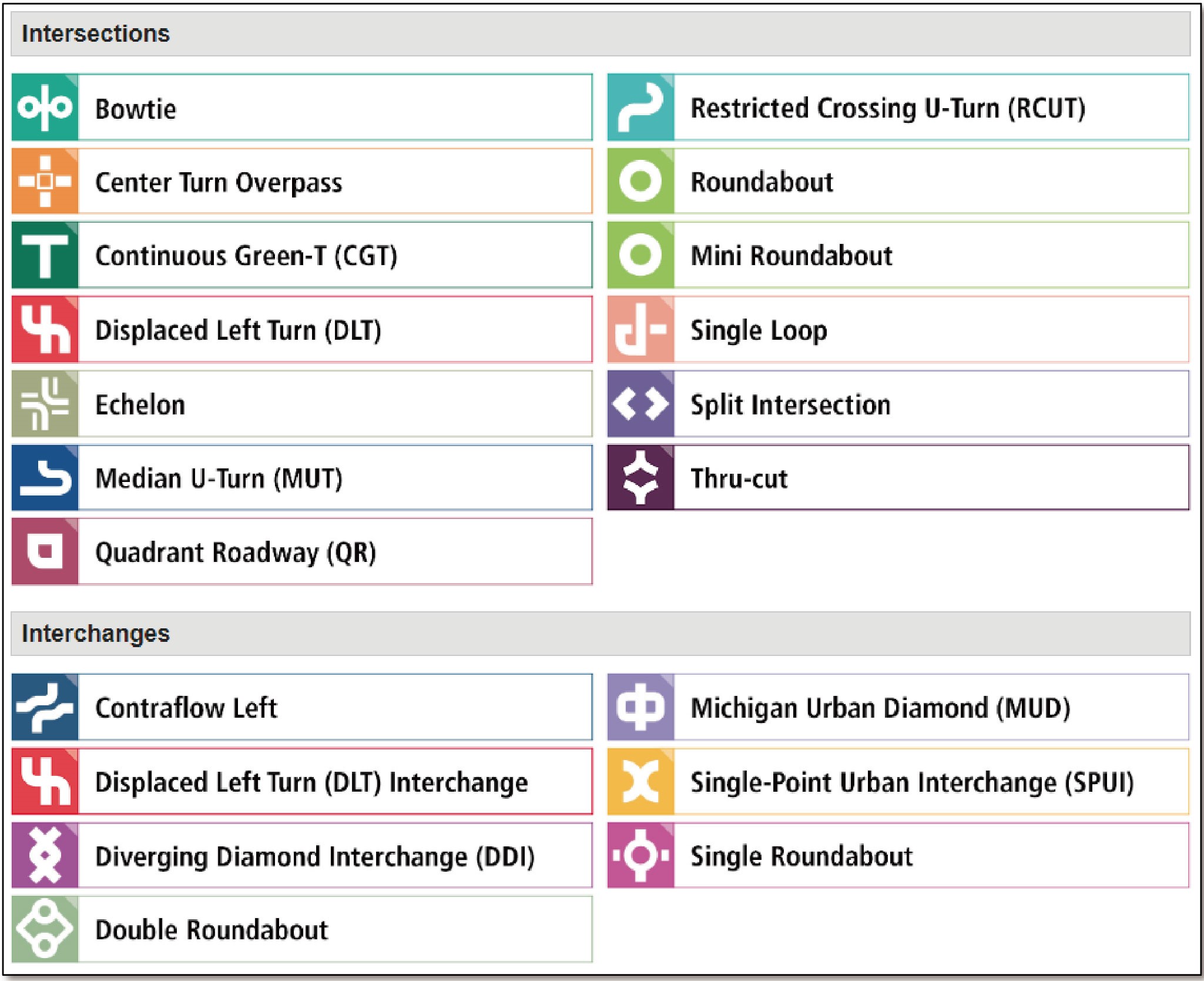

「路口不只十字——車道設計與緩和曲線應用。」

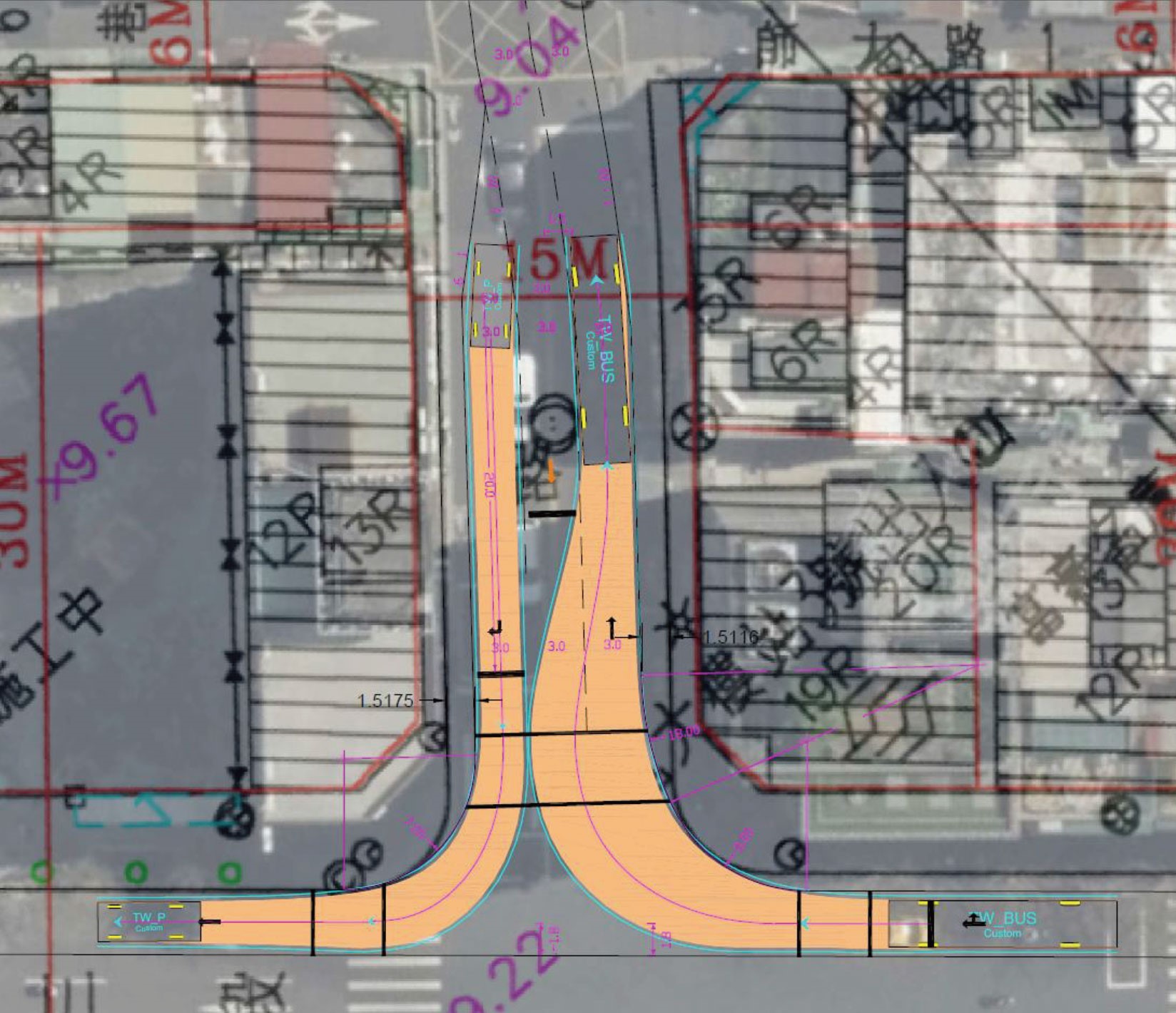

延伸重新設計衝突點的觀念,想要減少交叉衝突點,就必須認知路口並不是只有十字路口一個答案!路口設計可以千變萬化,評估流量、安全、行人空間後,因應不同需求選擇不同的設計(圖五)。

▲(圖五)INNOVATIVE INTERSECTION/INTERCHANGE 創新路口設計

以不同樣態的道路設計,來重新規劃衝突點降低可能造成的傷亡,並找到不同運具、行人等等都能安全使用的動線規劃。

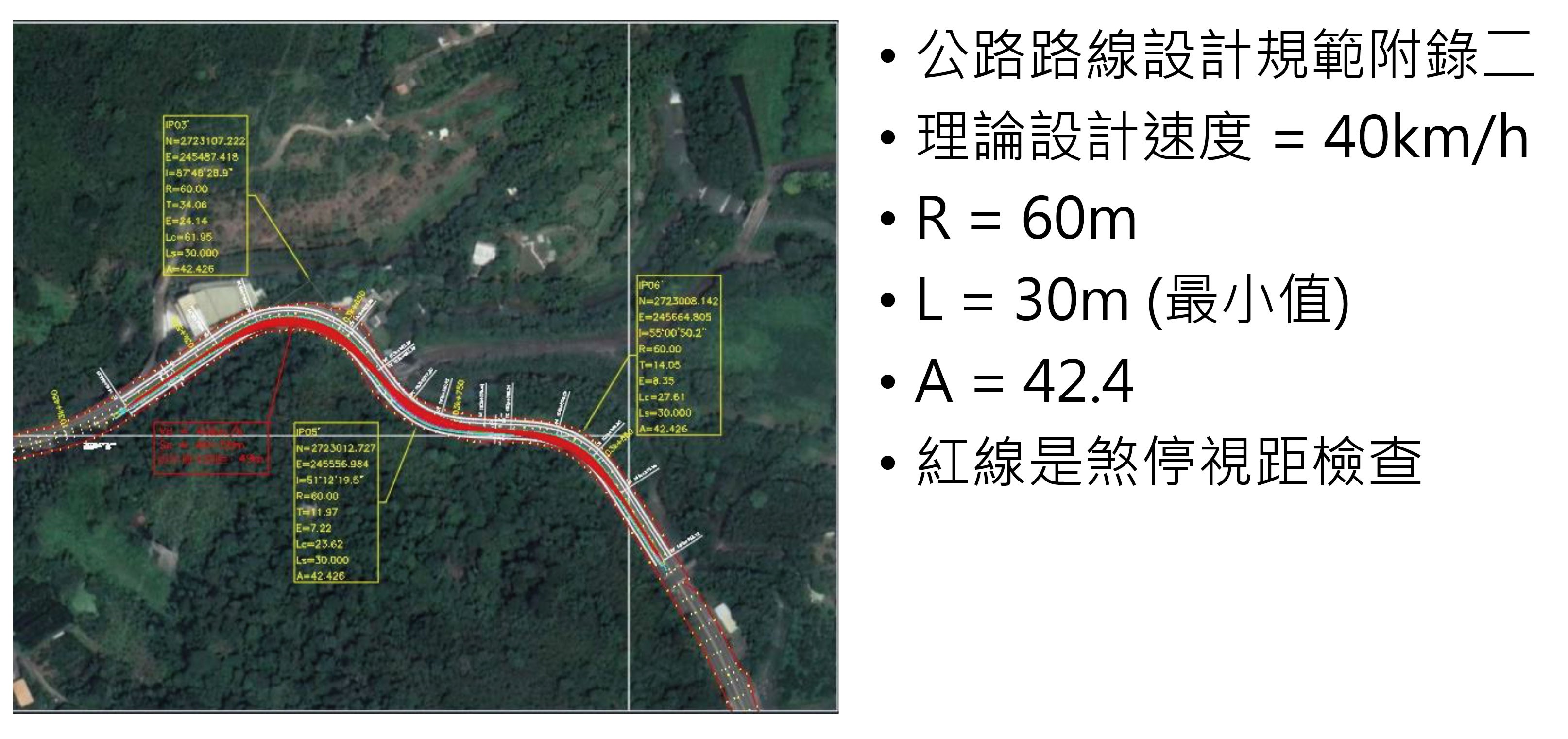

非直線的動線規劃,其中必定會需要考慮視距、汽車轉方向盤的時間、機車傾倒的時間,避免突然的急彎,確保行駛安全、有充裕的反應時間(圖六)。

▲(圖六)設計緩和曲線時的數值計算

舉例台三線103k處改善前,山壁遮擋視距、車道曲線突然急彎易發生車禍,因此修正轉彎曲線讓轉彎角度不致突然落差過大(圖七)。

▲(圖七)台三線103K改善前後對比

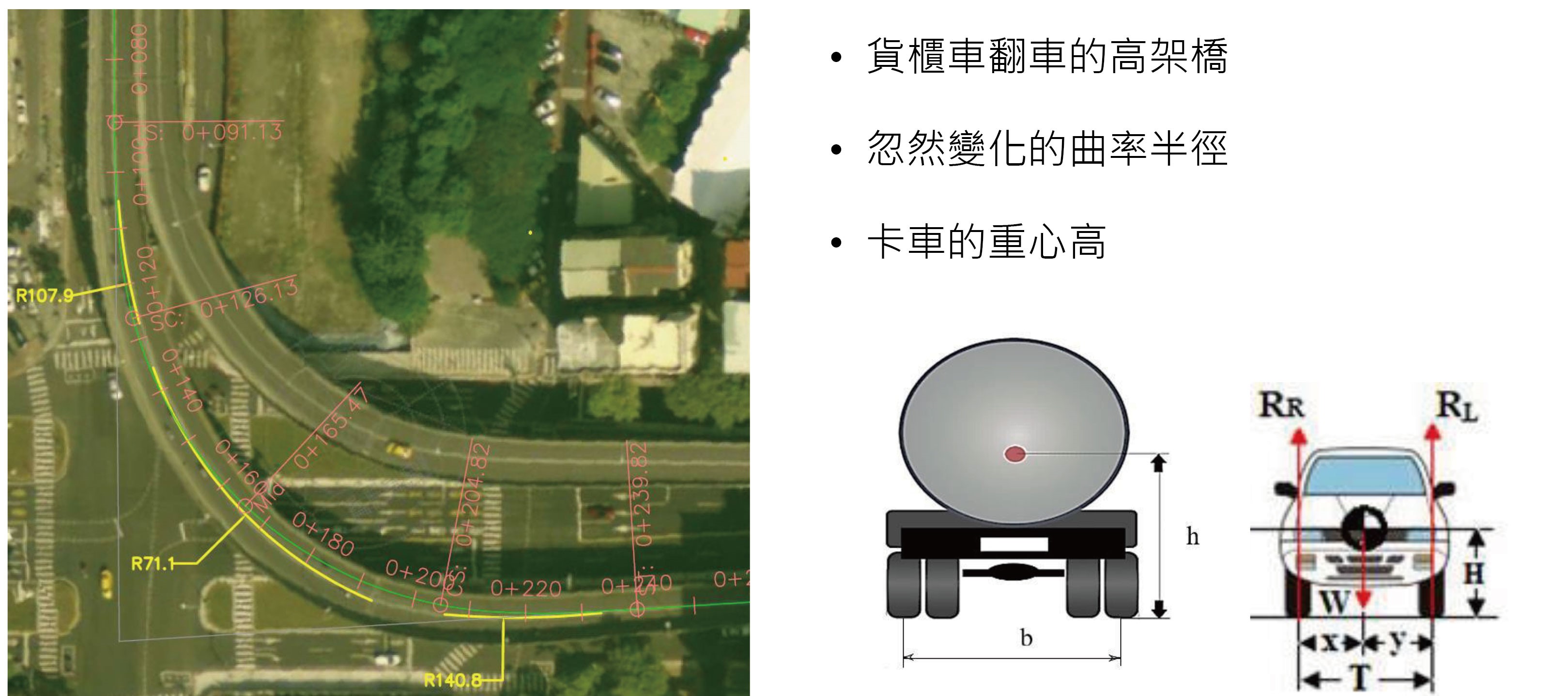

再舉例行駛高架橋的貨櫃車,因本身重心較高,若再加上運載液體,曲率半徑忽然變化,就容易翻覆(圖八)。

▲(圖八)曲率半徑計算不當造成貨車翻覆

「城鄉間交通條件千變萬化,道路設計一直都在與時俱進。」

不論國內外,都市發展常先於道路設計觀念,因此一開始的道路規劃常有不盡完美的地方,目前的設計觀念也可能會有因時代背景、需求改變而過時淘汰的部分。但找到最容易發生事故的關鍵、明確路口想解決的優先序、仍是道路設計的重要核心!

【主辦】重構大學路:認識、認同與共同行動計畫

【影像紀錄】游竣棋

【文字紀錄】黃柏穎