【筆記】公共空間的規劃與保存:地景、集體記憶、文化資產與日常實踐

【筆記】公共空間的規劃與保存:地景、集體記憶、文化資產與日常實踐

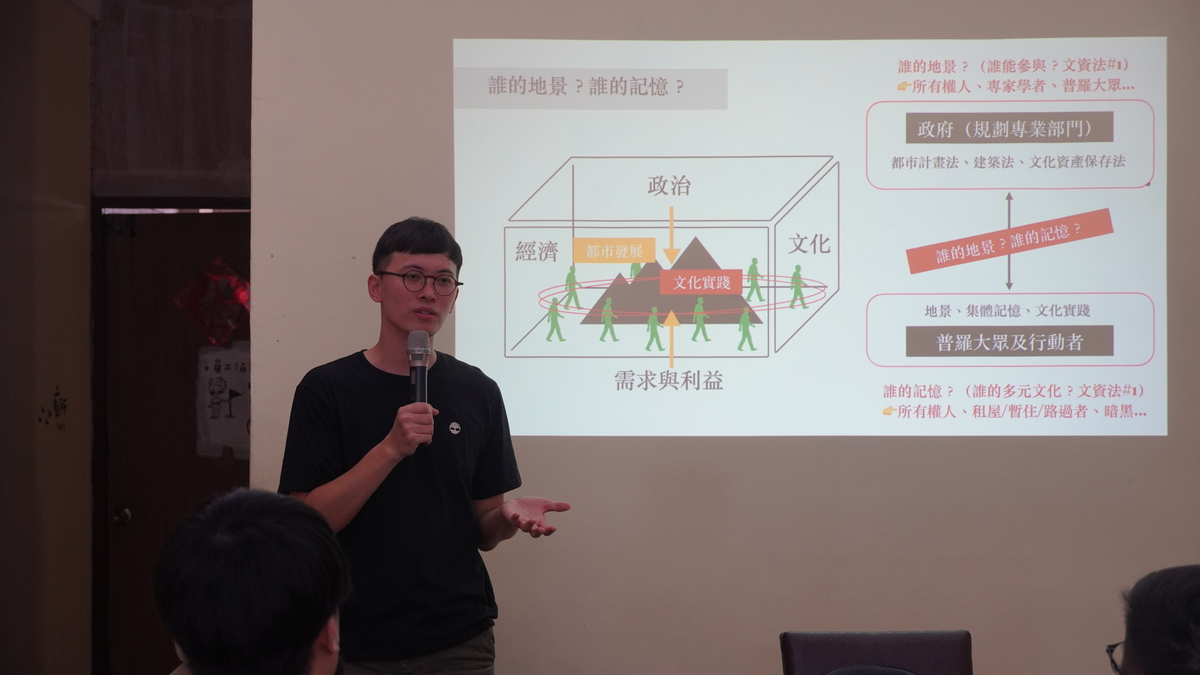

講者:王麒愷(台大地理系計畫研究員)

時間:2024/06/26(週三)

地點:小桌末桌遊

◎影像紀錄:https://youtu.be/ueTqQfh0fj8

【地景、都市規劃與集體記憶】

談及文資空間保存,往往會先想到古蹟搶救行動的案例,但在社會行動之前,王麒愷希望先就「看待城市的視角」提供一些討論和想法。從地景、集體記憶、文化資產到日常實踐,亦即是由大到小的尺度──景觀的尺度、記憶的尺度、法規的尺度、行動的尺度,去理解世界。

亞里斯多德在《政治學》這本經典的著作提到,「城市是由形形色色的人組成,相似的人無法形成一座城市。」譬如民雄正是因大學師生與在地居民交織,同時有著傳統市場、農村,和許多新穎有趣的商店,外來的擾動帶來了多元性。

什麼是「地景(landscape)」?在西方進行啟蒙理性的過程當中,對於landscape開始有不同樣的轉化,譬如不再認為由神主宰世界,人開始成為具主體性的「自我」,而「地景」相對於人便是客體。所以在18、19世紀大航海時代到帝國主義的擴張,開始出現所謂的地理學、人類學、製圖學,大量將相對於人的客體視為知識、物質環境,像是用顯微鏡看待細胞、透過望遠鏡看待遠方的小島,或是透過製圖學繪製世界地圖,將蠻荒之地納入到帝國的知識體系等等。但在20世紀晚期發展出來的人文地理學,強調的是回歸於人,不再將人視為這個世界的主宰者,我們應該要將整個文化、群體、甚至非人的物質納進來。

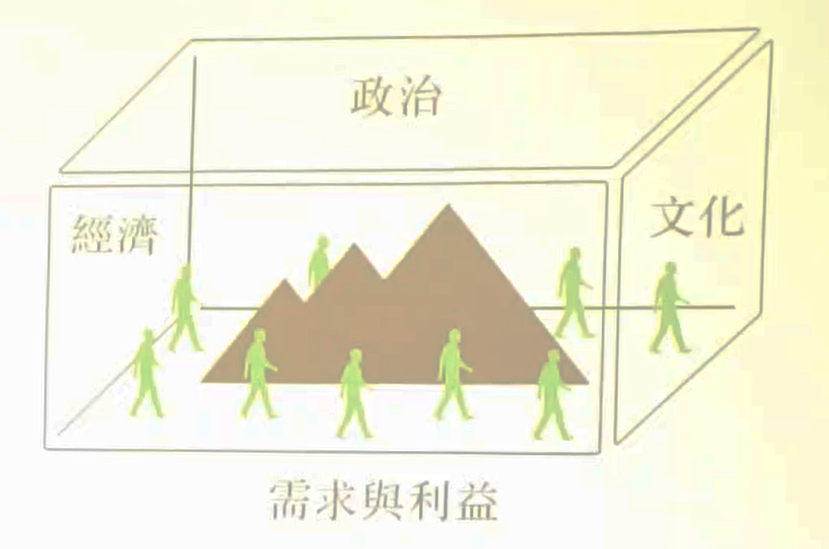

人文地理學者John Wylie的著作《landscape》中提到:「地景,就是張力。」如果按照早期地理學或是製圖學的發展,風景始終是客體,像是建案廣告宣稱買了房子,可以坐擁觀音山、眺望淡水河,霸佔山海,這就是很典型的將風景視做客體的文宣,因為客體是可以買賣、可以進入到我們的知識體系的。但人文地理學家認為,地景不應該只是客體的存在,地景應該是人所生活的地方,在這樣的空間裡面,包括政治、經濟、文化板塊的推移,地景的張力就源自於人們生活在其中,每個人具有不同性別、語言、認同等等,由許多複雜的需求、利益、衝突構成,這便是地景張力的來源。

那為什麼我們要理解觀看的視角呢?John Berger提出:「藉由觀看,我們確定自己置身於周遭世界當中,我們用言語解釋這個世界,但言語永遠無法還原這個事實:世界包圍著我們,我們看到的世界與我們知道的世界,兩者之間的關係從未確定。」換句話說,其實我們跟世界的關係從來不存在主從關係,世界不因我們理解而結束,我們和世界之間其實充滿著非常複雜而不定的張力關係,回應了剛及地景裡面所提到的。

觀看的視角會與個人的背景、成長環境、階級和文化品味有關,舉兩位台灣重要的畫家陳澄波、楊三郎為例,同樣畫淡水風景,楊三郎將觀音山放置在畫作中心點,其他建築為配角;而陳澄波畫作中的觀音山在旁邊,用較大的比例繪製街上生活的人民。講師個人詮釋,楊三郎是以風景為主要題材的畫家,所以他將觀音山視為重點;而陳澄波對於人有很大的關心,所以他的視野中,風景是其次。不一樣的社會關懷,使得淡水在畫家筆下截然不同。

再以文學角度為例,陳舜臣《憤怒的菩薩》開場寫道:「從空中鳥瞰,台北彷彿成了黑、紅兩色,這個兩個顏色,象徵台灣的宿命,紅與黑的奇妙混合,是歷史造就的結果,然而,歷史也有巨大的轉換期。」以紅瓦/黑瓦的顏色強調出漢人/日本人的住宅區分隔,象徵兩個民族複雜的殖民/後殖民關係的交叉,是一段令人著迷的地景敘述。而吳明益在《睡眠的航線》書寫到中華商場拆除,透過中華商場的改變,對應自己回顧家族的歷史。小說家馬奎斯在經典作品《百年孤寂》中,則提到什麼是地方:「當一個人沒有親人埋在土裡,就不屬於任何地方。」

空間如何成為一個有意義、有討論性、甚至充滿辯論的空間,有賴於人的存在。大學生來到民雄,開始跟民雄、嘉義產生一些關係了,那就是在創造自己的記憶;又譬如這群同學感情非常好,很常一起去民雄的某個地方,那個地方就會成為這群同學的集體記憶。而來到民雄讀書可能是大家人生當中,第一次在外面生活那麼長的時間,很多時候,家和家鄉的記憶是在有了相對距離以後,才產生觀看的視角,通勤記憶、校園記憶,就會開始變成獨特的元素。

【誰的地景?誰的記憶?都市規劃與文資保存】

接著我們進入比較激進式的發問:既然我們理解地景,那到底我們現在討論的地點,是屬於誰的地景?而在很多社會運動中,我們很常提到集體記憶,又是誰的記憶?

文化資產保存法在台灣的出現,和台灣八零年代的都市化運動有關。台北市的敦化南路,是一條沒有天橋、電線桿,連結台北的松山機場、士林的使館特區,接待外賓從機場來到台北市區的林蔭大道。1978年的台北市,這條路上有個1785年就蓋好的「林安泰古厝」,當時候有個對於「機場迎賓綠園道」和「保存城市歷史」產生了辯論,應該尊重先來後到?或是打造國籍化都市拓寬氣派的道路呢?最終經過繁複的會議與溝通,林家也同意捐給市政府,一磚一瓦編號在濱江公園移地重建,現在成為熱門拍照景點,但也不免唏噓,畢竟喪失了原址在台北早期開墾的軌跡。

這個案例間接催生了文建會在1981年成立,隔年出現了第一版的文資法立法。畢竟林安泰古厝的案例出於天時地利人和,大部分案例無法有這樣的條件,而移地重建也只是一種權宜的方法。1982年文化資產保存法立法,後來在不同時期有不同的修法,譬如在2016年,推動普遍平等之參與權,將參與文資保存的專家學者資格下放,變更為每個人都有提報權、都能夠去參與文資審議會,甚至縣市政府在16年的時候紛紛將文資審議會納入全面性的直播,順應時代氛圍更強調公民參與。

那什麼是文資法所指定的範圍?在第三條,「本法所稱文化資產,指具有歷史、藝術、科學等文化價值,並經指定或登錄之下列有形及無形文化資產」這個涵蓋範圍也是在修法後愈來愈多元。而像剛剛提到的林安泰古厝,在文資法第26條,就規範了一個特別的位置,如果一個案例涉及到都市開發、重大建設,但該地有一座古蹟、歷史建築,那麼原本的區域計畫必須要有所修改。譬如民雄車站要高架化,但我們發現這個地方有一些可能具有文資潛力的空間,可能就會提報,希望先把它納進文資的討論,之後再回到都計或是都市更新的討論裡,所以就會出現文化資產保存或是搶救的運動。

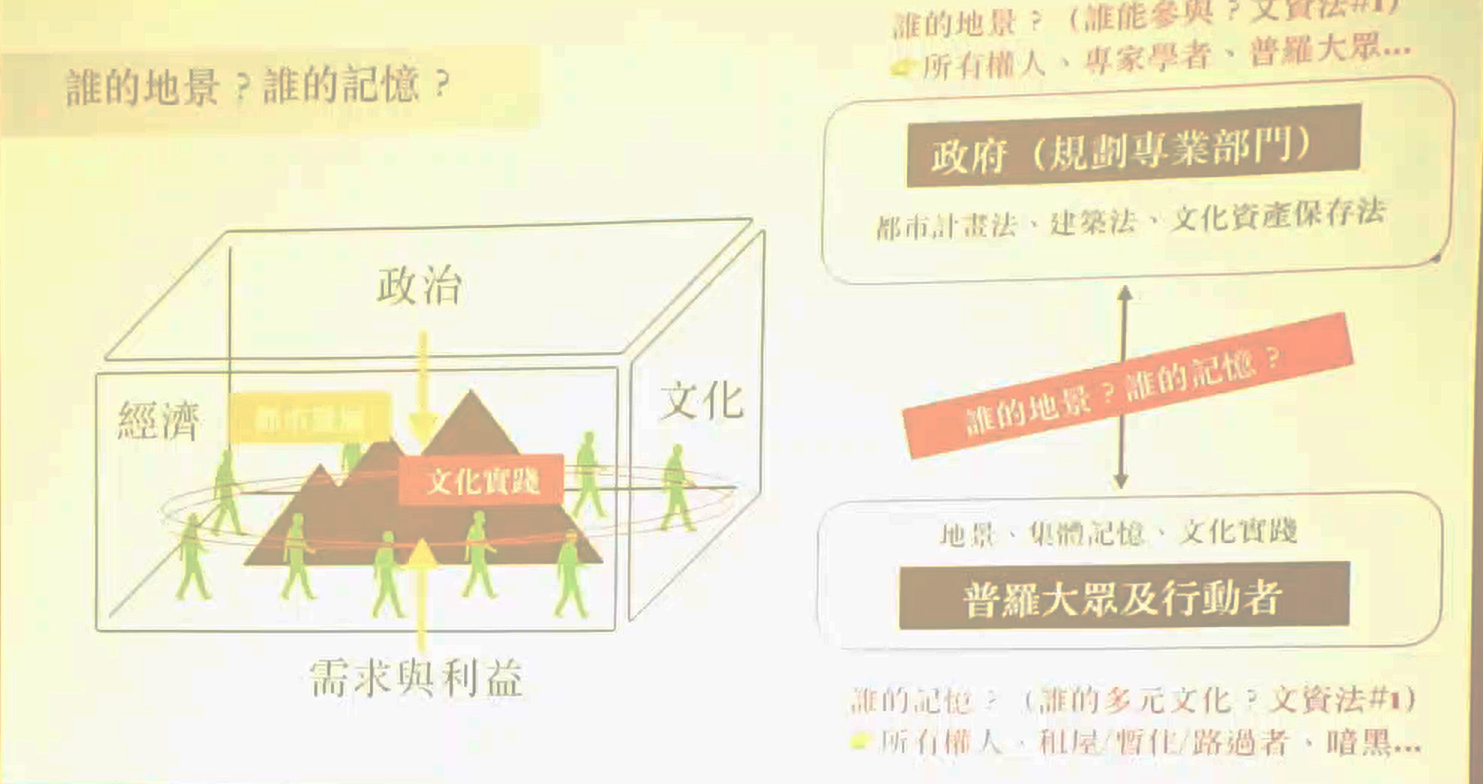

回到地景就是張力這張圖,大家生活在其中,有很多文化、經濟、政治、需求與利益等不同的程度的擠壓和張力,文資法在都市規劃的領域,很常遇到對立的立場,一個是政府、規劃專業部門,他們會有很多法規的工具,像是都計法、建築法、文資法、更細的區域計畫法、更大的國土計畫、都市更新法等等,用來作為空間規劃的策略性工具。而在座的普羅大眾及行動者,很多時候我們會出現所謂對於地景的論述、對於集體記憶的論述、甚至對於文化實踐的佐證,就導致一些衝突。

比如說,民雄因為大學生在地方的流動,讓民雄出現一些新的文化實踐,譬如因新世代帶來的消費行動,像咖啡廳、或像是永續的文化行動,讓民雄長得不一樣;當今天因為都市發展,或是經濟、政治的因素,開始出現了這種張力性的推移的時候,兩方的衝突就會出現。在這樣的衝突的場合裡面,我們開始去討論:到底是誰的民雄?中正大學是誰的中正大學?嘉義的記憶是市政府的記憶,還是我在這個地方住了六代人的記憶?透過這樣的論述去和政府的規劃單位討論,在硬梆梆的法規裡面,是不是還有其他行動的可能性。而在所有權人、專家學者之外,譬如台北市文萌樓的案例,裡面的工作者其實也是有關係的人,又像是當地的市民、在這個地方讀書的學生,能不能為民眾發聲?或者像是暗黑的文化遺產,譬如監獄,現在能不能被論述成為是普遍的,或是部分人的集體記憶呢?這時候就會出現兩方的立場推移。

美國都市社會學家Richard Sennett提到,這時候都市規劃者的角色就非常重要,因為「既要鼓勵複雜性,也要創造一個互動的綜合城市,使城市大於各種元件的總和,城市中的秩序指引著裡面的人。」是都市規畫的願景,但事實上這也是困難而遙遠的願景。

從地景的觀看,到文資法的修訂,其實台灣對於文化資產的討論愈來愈蓬勃,而且這樣的蓬勃有法制和體制化的規範,行動者的圖像也愈來愈複雜多元。最後和大家分享前幾年參與的案例。有時我們以為文化資產很偉大遙遠,譬如鹿港龍山寺、台北總統府這樣的建築,但很多時候文化資產就存在於你我生活當中,這個案例是存在於高中校園裡,彰化高中發生在2017、18年,甚至到現在都還在進行、討論中的一場運動。

【彰化高中案例】

彰化高中教職員宿舍群,本案最終經文資審查通過,在2018年登錄為彰化的歷史建築。相關資訊在文化部網站可以找到,包括被指定登錄的理由,譬如興建的年代、它的故事,從日本小學校的校舍、爾後成為彰中的校舍,見證日本時代到戰後台灣教育發展的縮影,具有校園歷史傳承之意義、以及建築風格特色等。

王麒愷在2015年進入城鄉所,開始對空間議題有很高的興趣、參與了很多反迫遷的案子,也開始關心家鄉的文資保存,所以在2017年聽聞母校彰化高中一個綜合體育館委託規劃設計。隱約知道學校基地上有很多日本時代的建築,敏銳的他開始了解詳細,得知新體育館要增設室內籃球場和桌球室,但仔細盤點起來,彰中的體育設施樓地板面積其實很多,為什麼要把宿舍群拆掉蓋體育館呢?在從事社會運動行動之前,我們更多的時候,在乎的是「知會、溝通跟共識」,比起貿然的做文化資產提報,第一步先和學校溝通、理解他們的立場和原因,進行溝通跟共識的交流。

當時為了此案找檔案資料,發現彰化高中的校址是日本時代小學校的校地,後來隨著皇民化運動,改成國民學校;也查到了當時的空間配置,雖然現在建物破舊,但專業的工程藍圖還在。更有趣的是,挖到彰化中學的誕生──根據《日日新報》,當時有個新設學校的請願運動發生在1936年!殖民時期的台灣經濟來到最穩定的30年代,很多仕紳家族的孩子都有讀中學的需求,彰化的文協成員發起請設運動,在1942年,彰化中學終於成立,原址是現在的彰化魚市場附近。

回到當代的現場,學校爭取預算蓋建物,起因是在2004年的時候,國產署開始盤點全台灣的閒置校地,發函給彰中,學校回覆會使用、正規劃;2015年國產署再次發函表示要收回,當時的總務主任是體育老師,再加上彰化高中籃球隊的競賽成績連年出色,因緣際會之下,學校決定向教育部申請體育館,在2017年發包上網公告、得標、設計。

起初和校方談這件事情,理解他們的立場,清楚脈絡後,試圖說服校方將這些宿舍活化起來、成為彰化高中的特色,預算改用整修學校原有的室內籃球場,達成兩全齊美。最後談到破局,才和學弟一起按照文資法第17條提報,進入暫定古蹟的程序等待審查。

開文資審議會時,學弟們蹺課參加,自製手拿板寫著諸如「宿舍若保存校史永留存」等標語,校方斥責學生、打壓學生的關心,講者也被指責是回來煽動學生;但從講者的視角,學生能獨立思考、自主為這件事情發聲,反而是彰中楷模。運動遭打壓,只好「搞大」,一位學弟提出:我們來打掃。因為學校會每天來檢查教室是否打掃乾淨、扣分影響班級成績,這些宿舍的整潔卻從來沒有人檢查,那麼就來打掃這裡,把這個空間的主導權拿回來!學弟們在網路上號召了活動,要環保隊來檢查大家打掃這些很髒的宿舍,而講者協助找媒體拍攝,使事件變成全國版面的議題。媒體報導這件事讓學校非常不高興,但也因此獲得社會支持,給了學校實際的壓力。

這件事產生的衝突,在於文化實踐遇到國產署、體育館計畫這個板塊的推移,出現了社會運動的張力。這時候在學校與行動者之間,會出現很多的辯論,這是誰的地景、誰的記憶?學校的立場是已經爭取到預算,也有使用規劃,要讓學生有新的體育場館;行動者的論述,是想把這個空間的主導權搶回來,不是論辯保存/拆除,而是希望彰中趁這個機會討論校園空間規劃的議題,譬如是否該把空間都讓給體育使用優先?

在文資審議會後,2018年宿舍群被指定登錄了文化資產。但由於學生三年就畢業,很難做運動經驗的交接,沒有歷經過這場運動的學弟,聽老師們的說法容易覺得,那些學長鬧完就撒手不管、利用這件事來成就自己。但這些評價並不是我們做社會運動的意義。

社會運動的意義不在目的,而是過程。社會運動的意義不在於宿舍是否保留,而是過程中可能學習到很多人生的哲理、溝通的奧義,譬如怎麼讓校長願意坐下來跟你談?當時的校長也是彰中畢業生,講者和校長討論到最後是在比誰愛彰中,而不是討論空間規劃的意義,因為雙方都是為了學校好,一方認為不愛彰中才會擋學校的案子,一方覺得學校應該突出特色,吸引更多元、更厲害的學生。

除了和校方溝通,畢業多年的講者和當時的在學生,也因為運動才彼此認識,在運動過程中相互培力,獲得非常多的回饋。教他們如何讀法規、論述上的工法、怎麼應對長輩的同時,發現學弟們臥虎藏龍,有對設計感興趣的學弟嘗試製作懶人包,輸出自己對事件的解讀;另一個學弟寫了投書,表達立場鏗鏘有力。後來進入大學、進入職場,有學弟說很慶幸當年的經驗,儘管是理組學生,但因此發現歷史文化的迷人,後來做了非常有趣的媒體工作;也有學弟後來念化學相關科系,但時常背包旅行,一直在拍老建築、做歷史的考察。

建築學者路易康說,「城市是讓當一個孩子穿梭其中時,會發現某一個讓他一生都想要去追尋的事物的地方」,這就是講者想從事文化資產保存的運動,或是一直關心空間規劃議題的原因:環境,會影響人很多。就像回彰中的時候,那麼一個小小的場域、那麼幾年的行動參與,就影響了好多人未來人生的選擇。

每一個城市都有他自己的樣子,但是每一個城市也都不應該只有一種樣子。譬如民雄這個城市本來就是很多元,又位在城市邊緣,感覺離嘉義市很近、又希望能夠翻身,政治人物們希望引進大型的建設、讓人口增加,讓這裡更好。經濟發展的想像沒有什麼不好,可是民雄不應該只有一種樣子,有沒有可能多元並存的可能性?由誰決定?這就是民主政治、公共事務要討論的事情。有很多的可能性,但是需要共同討論,可能性才會產生。

【主辦】重構大學路:認識、認同與共同行動計畫

【影像紀錄】張凱和

【文字紀錄】廖培伶