【筆記】都市計畫與道路設計-經典規劃理論中的人車關係論述

講者:李子璋(成功大學都市計劃學系副教授)

時間:2024/06/25(週二)

地點:小桌末桌遊

◎影像紀錄:https://youtu.be/o61Qklvbzxg

「都市道路像葉脈,層層分流才有效率」

都市交通大致可分為兩種討論形式:結構和層級。

討論結構就有方位(聯絡鄰近城鄉交通)、及道路形狀(如環內、環外道路)的關係;以台南為例,中華東路與中華北路、中華西路、中華南路以及永康中華路構成台南市外環道,並有放射狀道路如台20線、縣道182線等道路聯外,顯示此地早期是高度發展聚落。都市計畫的交通規劃的第一步,是從既有道路結構觀察,來了解都市發展對應的交通需求。

接下來我們需要有道路層級的先備觀念。從運輸量大的快速道路(Expressway)到主要道路(Major arterial)進入收集道路(Collector streets)、出入道路(Local streets),行駛速度逐漸變慢。

不同層級的道路,有不同的功能定位,路型設計、在城市中土地使用的配置也各有不同。

道路層級如何區分?

區分道路層級,可以從路網體系、道路工程設計及觀察兩旁土地使用、車流特性來著手。

• 路網體系:如果道路起迄點是囊底路、學校等地,就不太可能作為較高層級的主要道路。

• 工程設計:為保持高層級道路的車速,紅綠燈停等及設置較少;也常設有安全島避免對向衝突。

• 觀察兩旁土地使用:主要道路旁建築比起透天厝更適合大樓型建築,避免地籍切分過細以至難以規劃。

• 車流特性:以車流量高、平均速度較快為較高道路層級。

「人與車應該有什麼樣的關係?」

行人是人,汽車內的駕駛也是人,道路上的優先權如何定奪?

無論是行人還是汽車,我們都會希望將道路事故發生的機率降到最低;在不同功能、行駛速率的道路,優先權也應該有所不同。

快速道路上行駛速率高,以運輸功能為主的道路,行人路權較小;但除此之外,行人空間都應該被納入道路設計,規劃庇護設施及保留空間,避免人車衝突。

人車分道概念的出現

20世紀初期巴黎汽車數量上升,都市需要高密度、更有效率的路網系統。西元1900-1914擬訂的巴黎綱要計畫,以工程機能導向,打造更以車輛為主的交通系統。建築師柯比意(Le Corbusier)更於西元1924年提出將汽車交通系統分為地下、地面、高架三層,大樓地面則架空做開放空間供行人活動,將行人及車行空間完全分離。

人車分道以空間分隔來確保車行順暢及行人安全,但容易出現運輸性能低的行人空間,道路機械化、僅供車行使用,無其他功能。

保護行人的低速道路

低速道路觀念以「車輛服務人、以社區生活品質為出發點」的道路設計,不執行嚴格的人車分道,但仍有適度的人車分隔。目前以低速道路為概念的社區規劃為各國規劃的主流,例如:德國的交通抑制措施(Varkehrsberuhigung)、丹麥低速街道(slow street)、澳洲住宅社區交通管理(Local Area Traffic Management, LATM)、英國交通寧靜區(Traffic Calming),台灣則稱為生活化道路。

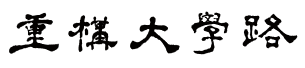

培里的鄰里單元

培里(Clarence Perry)於西元1929年,提出以鄰里、小學為單位的步行友善社區,減少通過性交通及降低車速,加強行人安全;並以道路層級、道路線型及寬度來控制車速車流。(圖一)

▲(圖一)以扇形方式匯集步行空間,減少穿越性交通,外側以主要道路包圍

珍雅各的社區規劃

珍雅各(Jane Jacobs)本身並不是建築師,但從使用經驗者觀點出發,於西元1961年提出的社區規劃,重視行人空間功能之外,也倡導社區需要使用車輛,不需要將其完全排除。社區內道路要適度縮減寬度,容許車輛慢速通過;並以適度的土地混用,降低交通旅次長度,降低對車輛的依賴。(圖二)

▲(圖二)土地混用減少汽車依賴、重視行人空間及慢速車可通過的設計

人車共享的道路空間

若我們把道路想像成一個長形的廣場,把車當成人,不劃分行人和行車的空間,就可以人性化使用,在不禁止機動車輛進入的情況下改善公共空間及生活品質。

打造人車共享空間,需要移除緣石、標線、標誌及號誌,弭平空間中的高低差,並減低車輛在街道中的強勢地位。因此如何以設計手法來減低車速、規劃領域就會是攻想空間的設計重點;需要仔細檢視使用者習性,設計行人穿越動線、座椅、鋪面停車空間等等,用以提高行人優先權且不影響安全。

當我們在空間設計上淡化人車界線、並去除車輛優先的意象,減低車輛的強勢地位,車輛駕駛人感到路況不確定性增加,就會將低速度,保持空間使用的彈性。

▲(圖三)從上圖人車分道的設計改為下圖的共享空間

「走出行人地獄,不只是在斑馬線前禮讓行人。」

並不是只在行穿路口畫上斑馬線,人車就能安穩共存。劃設位置路旁是否被障礙物遮擋、行車道路速率及反應時間,都會直接影響行人穿越路口的安全。因此走出行人地獄不僅僅要仰賴行車駕駛習慣,工程面也需要有好的道路層級、路側環境規劃。

路側環境

不開車的道路環境即是路側環境。台灣目前的路側環境充斥公有私用、違規停車等情形;往往路幅夠寬,卻只願意多劃車道、停車格,犧牲行人空間、卻又讓行人只能走在車道上(圖四),險象環生。

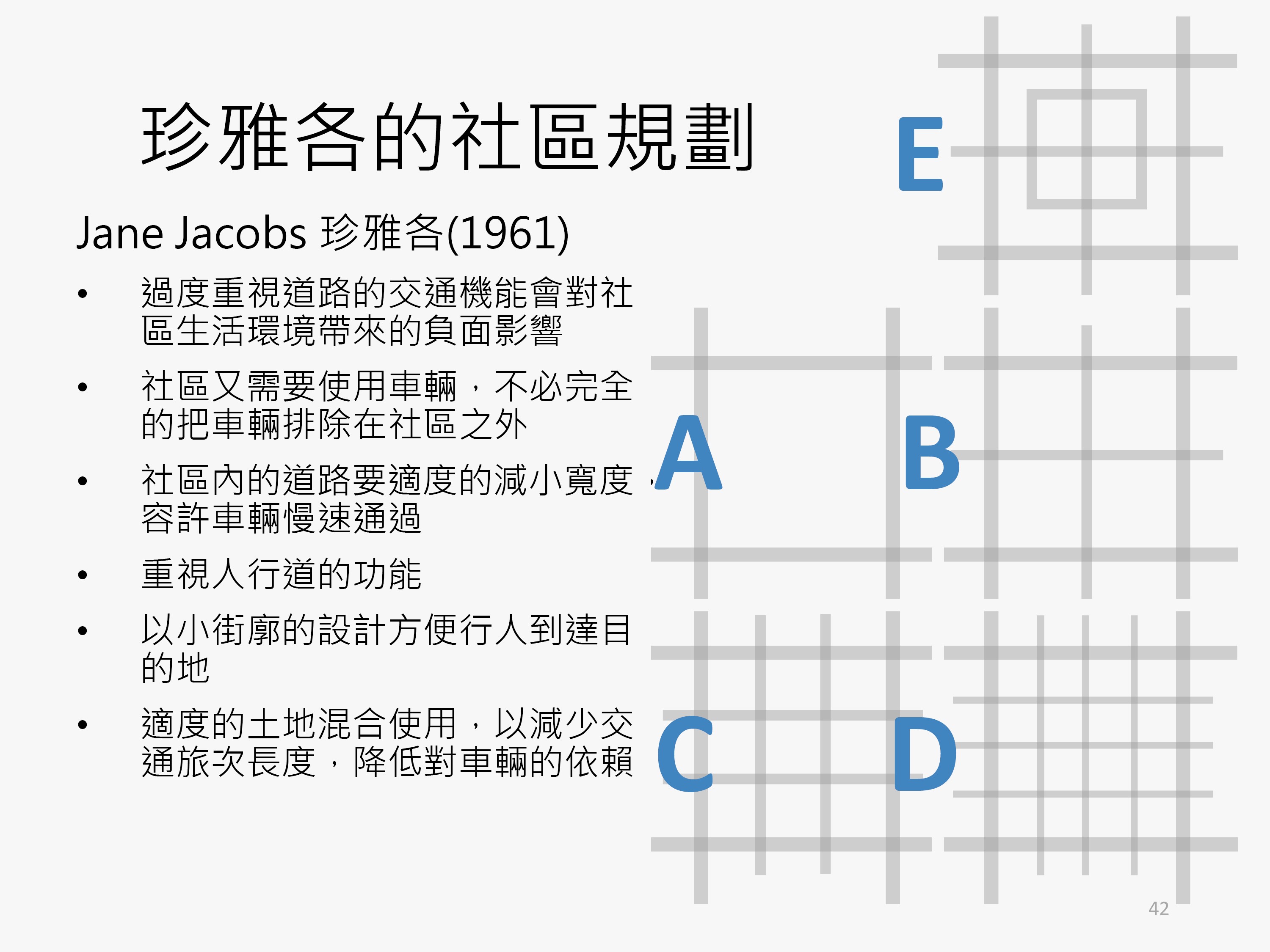

道路層級

不同的道路層級應有不同比例的行人空間配置及保護行人避免與車衝突的應對方式,自快速道路以行車為主,漸漸往主要道路採分離阻隔避免衝突,進入次要道路及出入道路,則因地制宜降低車輛優先的設計,規劃出可人車共存的道路。

▲(圖四)行人空間被壓縮,只能行走在車道上的情形屢見不鮮

「邁向步行城市,走出行人地獄」

邁向步行城市,需要的不只是駕駛人的停讓,也需要好的空間規劃。

通盤規劃公共空間,保障行人動線的連續性、輔以友善行人的街道設計,相信好的規劃能讓所有用路人更能取得交通效率的共識,一起走出行人地獄。

▲(圖五)不同層級的道路,對應人車共存解方

【主辦】重構大學路:認識、認同與共同行動計畫

【影像紀錄】張凱和

【文字紀錄】黃柏穎