草垺

何逢徽/撰

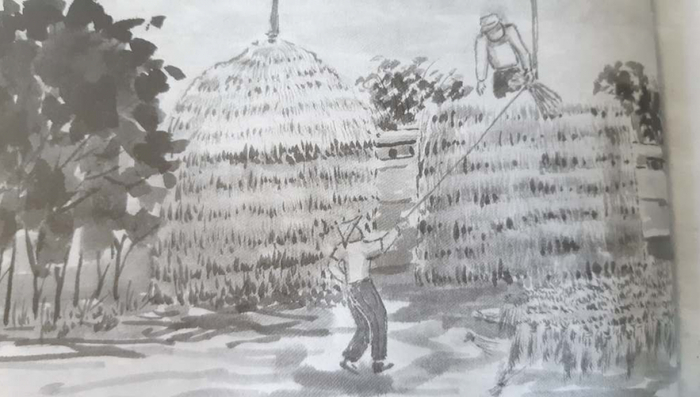

六零年代以前,台灣農村的主要農產是稻米、甘藷和甘蔗。當年畫家所畫的鄉村美景,除了翠綠的田野外,也一定佈局有低矮的農舍,村前的竹叢,耕作的男女和「草垺」。褐黄的的稻草雖不很值錢,卻和每戶農家的生活息息相關,且常給農民貼心的報償。

隨著節氣的轉換,農曆的五月、十月前後是水稻的收割期。稻子剛割完,稻草販就勤走農村接洽買草,工作面積大的農戶可賣部份稻草,小農戶都捨不得賣而留著自己用,所以稻穀收成入倉後,堆草垺已成為農家的例行工作。

煤炭球、瓦斯爐進入農家的廚房前,稻草綑是農村的主要燃料。勤奮的農家利用農閒,選新鮮稻草打草繩、織草袋(裝甘藷、煤炭用)、編草鞋作為家庭副業,貼補家用。冬天牛棚、豬舍、雞舍、鴨寮要鋪草禦寒。瓜果栽培地面鋪草覆土,防止野草叢生。天雨缺少牧料,稻草可供牛隻充飢。用過的廢草可混牛、豬、雞、鴨的糞便充當有機肥。多餘的稻草可賣給草販,轉售給造紙廠、榻榻米製造廠、陶瓷廠(包裝用)、外銷草球包裝廠(做牧料),用途之多不勝枚舉。

堆草垺首重防火,庭院夠寬廣的農家,可在離房舍的安全距離外選個角落堆。一般農戶都堆在離家較近的自有農地旁。次要的考慮是防水,堆草基地不可以太低,通常要再填土墊高避免泡水。草垺有大有小,大的像平和村頂店仔的外銷草球場處理場,有兩層樓高,五十米長,八米寬的特大號草垺,小的就像蒙古包。

常見的草坪有長方形、圓形兩種,頂上做圓錐、角錐或「雙倒水」的處理。

堆草垺的要領是草頭向外,草尾向裡,交錯近半,中間填實。每層力求平整,如此垂直堆高五、六尺,外緣開始做伸出的溜簷,中間填高成為和緩的山形,外緣的草頭次第內縮直到尖頂,頂部用較大的草紮直豎,批上草尾在上的相接草紮,然後用竹杖打實,遂大功告成。

抽草使用也是一門學問,原則是要由外而內,由下而上,四周平均抽取,避免底部掏空,稻草陷落,歪斜傾倒等情事發生。還要注意不破壞防水的頂蓋。新的草垺載重壓力大,很難從底部抽取,可要架梯子從腰間取用。部份農人怕頂蓋被風吹散,用大木塊或磚石壓頂。這種做法有時候會弄巧成拙,因為草坪抽用末期,壓頂的木石,有隨時掉落的危險。

早期農村,衛生設備不盡完善,小男生要尿尿,又怕別人窺探,常常面向草垺就地解決。大人常以在柴草上小便,柴草入灶焚燒,小便孩童的小雞雞會開花的警語哄騙小男孩。年幼時,我和同儕玩伴也都信以為真,且交相告誠。

時代向前推進,稻草的多元用途一一被取代,外銷的牧料草球,也因農藥殘留過量而喊停。當今,稻子收割了,稻草在陽光下散發出淡淡的草香,在農主無奈的心情下,燒成灰燼,化做春泥。畫家的鄉村風景中,村前的竹叢不見了,低矮的農舍不見了,當然,帶點寫意的草垺也不見了!

書名/鄉親憶往

指導單位/行政院文化建設委員會、嘉義縣政府文化局

發行人/賴政友

發行者/財團法人民雄文教基金會

出版者/財團法人民雄文教基金會

主編/黃金山

作者/何逢徽、李滄彬、黃金山、張萬居、陳文茂、湯正雄、賴義雄、劉清海(依筆畫排列)

封面繪圖/何逢徽・插圖/何逢徽、黃志能

美術設計/周俊男

出版日期/2003年11月30日