牛車班

何逢徽/撰

三十多年前,用柴油機為動力的「鐵牛仔」,併裝搬運機尚未上市,農村的運輸都靠牛車。耕作有一、二甲地以上的農戶,大都備有牛車。勤勞的農友,除了搬運自家的農事產物外,為了不讓車、牛閒著,都物盡其用,到處承攬各種貨物的託運,賺取外快。

早期的牛車,四輪的軗、輻、輪都用堅木製造,輪上鑲嵌厚鐵皮,以增加強度,減少磨損。牛車上既無避震裝置,車輪本身也缺彈性,行駛時不免顛簸。當時的路面不是土就是小石子,平時牛車,都只能走在路旁的固定車道上,「年久月深」車道輾出十幾公分深的轍溝,大雨過後,車輪深陷其中,寸步難行。70年代起,牛車的老式木製輪漸被汽車的車輪所取代,這時的牛車行駛時就輕巧多了。

「收運搬」是鄉村牛車班的「年終大戲」。當年有四十幾家糖廠遍布全台,農村到處都可見到原料甘蔗。十一月起甘蔗採收,從蔗園到蔗場(運蔗小火車的集蔗場)的運輸都仰賴牛車。通常牛車班都串聯五、六位志同道合的農友,成為互助的小團體,承包運輸業務。

牛車的邀約、調配、工資分發、借貸處理,都由原料區的原料委員負責。接受邀約的農民,基於路況、天候、或保護牛雙的考量,會事前增購一頭健壯的公牛,有兩頭牛合力拉車,更能勝任這種粗活。待甘蔗搬運結束後,可賣掉一頭牛,以減少照顧多餘牛雙,的人力。一輛牛車出門,最好有「一對手」,如果缺少人手,至少也得有一位女工或童工幫忙撿拾蔗尾。蔗尾可餵飼自家牛雙,多餘的可賣給蔗尾商。如遇有好價錢的年份,這一部份的收益往往高過運費的進帳。

為了方便進出蔗園,牛車班的先前作業是合力整理車道。牛車進入蔗園後,「單腳手」的車主要將二、三十斤重的一兩百蔗捆逐一拋上車,拋完一層隨即上車整理一番,如此反覆操作,越堆越高,後半段的堆裝要拋上兩三公尺高,且要抛得準,這般高難度的工作,非有好的體力、耐力是無法辦到的。如果有「一對手」,一人在上,一人在下,完成一半後交換工作,那就省事多了。為了方便計算工資,每一輛牛車的承載捆數都要相同。要載多少?得看路況好壞和牛隻單、雙作斟酌。

山中村因人多牛車也多,加上民風樸實又勤奮,因此,山中牛車班深得各地原料委員的青睞。他們的足跡南到高雄橋仔頭,北到南投,「南征北討」,享譽半個台灣,也有少數EQ高的「少年仔」,單槍匹馬遠赴他鄉,投靠當地牛車班,入境隨俗賣力演出。

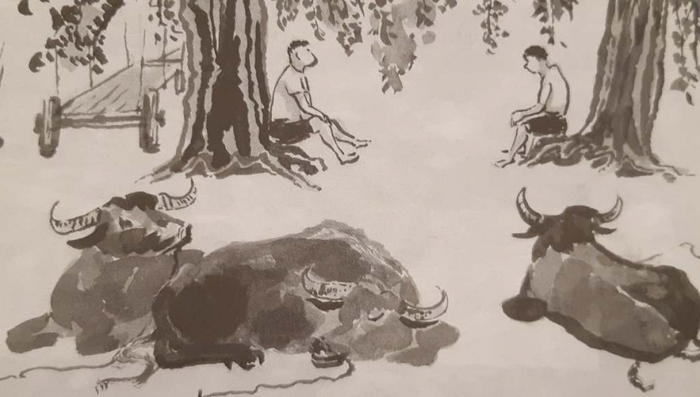

據黃登坐老先生說,遠離家鄉收運搬的牛車班,要有一位歐巴桑隨行,照料三餐,處理雜務。牛車班白天在寒風烈日下工作,晚間在大樹下搭個簡陋的棚子,在牛車上棲身。牛隻除了餵給嫩綠的蔗尾外,有時也加點甘藷簽和少量的豆餅渣作為犒賞。餵飽後也給牠泡個澡,休養生息,儲備明日的活力。

結束一個原料區的工作,原料委員會按承載重量計酬,事前貸款者,可用工資抵債。

「早慢冬稻」收割後,稻草商會雇用牛車班,搬運事先買齊的稻草,運抵紙廠。當年中福、中國內廠是民雄地區的大主顧。

黄老先生又說,他們在日據時也曾受託載稻草賣給刑務所,供受刑人代工包裝陶瓷器皿。牛車班的夥伴都熟諳日警「頂司管下司,鋤頭管畚箕」,的官場倫理。明知路過派出所,欲故意將牛車趕上路中央。「大人」(警察)見狀,出面大吼攔路取締「刁民」,他們有恃無恐,從容地出示警務所的通行證,大人當場有如洩了氣的氣球,「噁」的一聲,怫然離去。他們常這樣子開警察的玩笑,苦中作樂。

上山「運杉仔」是件苦差事,一輛牛車搬運一根或兩根大杉,山路是臨時加寬的,路基不實且崎嶇難行。狹窄的山路九彎十八拐,一邊是凹凸不平的峭壁,另一邊是深不見底的幽暗深淵。車伕緊擰著靠近牛鼻的繩索,以防牛隻驚嚇失控;兩眼直瞪前方,始終不敢瞄向濃霧輕移的深谷,一路上險象環生,每人都嚇得冷汗淋漓,全身濕透。黃老先生以自憐受苦,慶幸歸來等諸多複雜情緒的「三字經」,結束這段扔不掉的恐怖的追憶。

黃老先生十八歲起加入牛車班,五十九歲時宣告退休。今年九十高齡的黃先生,生性樂觀,身體硬朗,好客健談,子孫孝順。有點耳背的他,會幫助你開口說「亮話」。

書名/鄉親憶往

指導單位/行政院文化建設委員會、嘉義縣政府文化局

發行人/賴政友

發行者/財團法人民雄文教基金會

出版者/財團法人民雄文教基金會

主編/黃金山

作者/何逢徽、李滄彬、黃金山、張萬居、陳文茂、湯正雄、賴義雄、劉清海(依筆畫排列)

封面繪圖/何逢徽・插圖/何逢徽、黃志能

美術設計/周俊男

出版日期/2003年11月30日