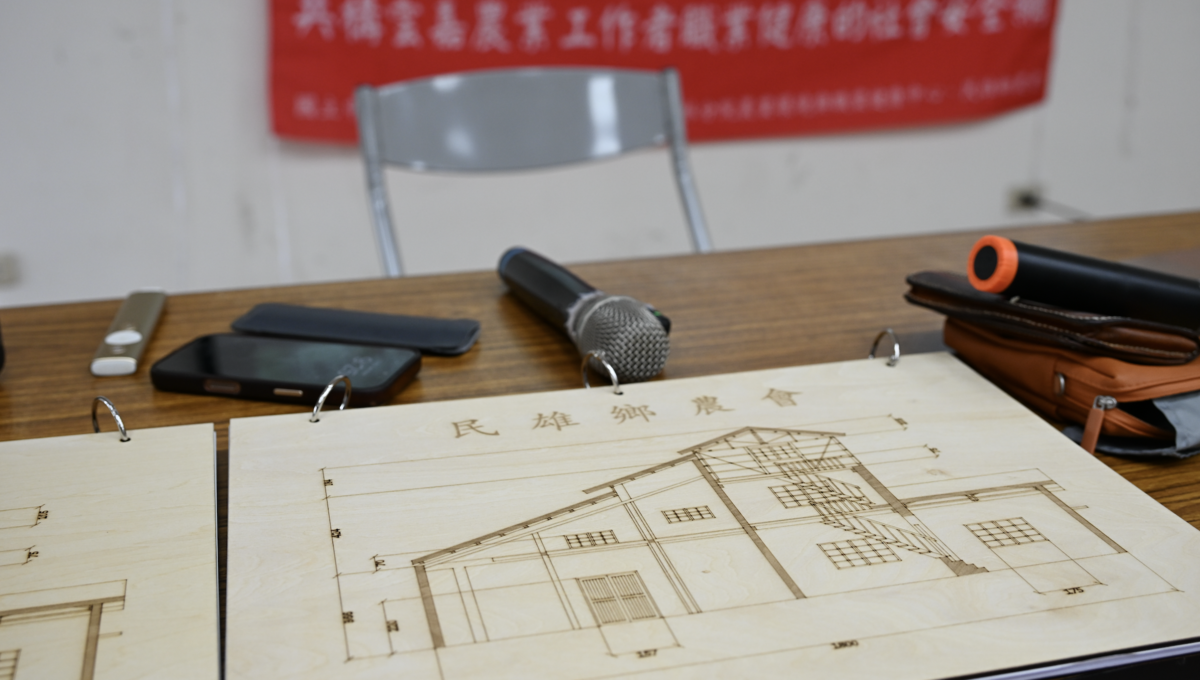

穀倉接力:鐵道高架化下的民雄記憶與對話

【2025民雄鄉農會倉庫——想像與共創工作】文字紀錄

活動時間:2025.08.31

活動地點:民雄鄉農會供銷部

文字記錄:黃婉婷

平面影像:卡洛斯

因應嘉義鐵路高架化的政策,辦理「想像與共創農會工作坊」,為期兩天,邀集了鐵道相關的研究和空間活化的各方專家與工作者,和地方居民,以接力的方式在饒富歷史意義的農會穀倉展開。

首先,由現任農會總幹事陳加茂先生開場,說明農會立場。目前民雄農會穀倉主要是作為肥料的倉庫;時值民雄鐵路高架化的工程,農會願意和各界展開對談與交流,開始思考穀倉的N種可能。目前嘉義縣農會以中埔農會倉庫和新港農會倉庫為成功活化的案例。

接著由中正大學電傳所教授管中祥老師,進行民雄士農工商歷史發展脈絡的概況介紹,讓所有與會人員對民雄的發展和交通建設之所以息息相關的原因,有了宏觀的了解。

民雄鄉共有28村,面積約和嘉義市差不多,士農工商在民雄呈現完整的民生體系。近三四十年來,擁有中正大學、嘉義大學、南華大學、吳鳳大學四所高等學府立足,文風鼎盛,年輕人的川流,直接促進經濟與帶動新的消費型態;農業是嘉南平原的經濟命脈,擁有農會穀倉的民雄,就是最好的見證!民雄工業區和頭橋工業區又是民雄的另一股重要產業結構,「康揚」和「谷王」更是重要的在地國際型的企業;自古以來,民雄有別於新港的文市,有所謂的「武市」之稱,正因為民雄市區位於省道邊、有火車站,成為交通樞紐、南來北往的重要地位,也就不言而喻了。

民雄火車站自1903年設站,初名為打貓驛;直到1920年更名為民雄,為木造站體。1975年,將原有的第一代木造建築重建改為水泥磚造的站體。第三代綠建築跨站式站房於2009年完工並啟用。如今因應鐵路高架化政策,民雄火車站無可避免地將迎來第四代的全新面貌。站在這歷史的交會點上,民雄現有的地形地貌,勢必將有翻天覆地的改變;舉例來說,未來火車站將重建,站前的日式警察宿舍群可能隨著都市計畫而受到影響;農會倉庫的穀倉,則預計部分拆除。

「民雄」的前世今生,緊繫著重大交通政策的執行;此時此刻的民雄居民,可以為即將送往迎來的民雄,紀錄或是留下些什麼,或許建立一條「民雄鐵道、文化廊道」的可能性,讓民雄的偉大,不只是硬體設施的偉大,更可能為民雄注入更多源源不絕的人文底蘊。

緊接著,身為重構大學路助理一員的許閎皙,因從小看著阿公在鐵路局工作,以一位市井小民的角度,透過對農會倉庫與鐵路運輸的研究,詮釋鐵道帶來的產業結構,如何影響、形塑著自身生命底層的輪廓,讓聽眾有著深深的感動。

民雄農會倉庫在日據時期,1933年5月29日竣工。戰後初期由糧食局負責糧食管理的專責機構;而農復會則是負責農業發展的專責機構。1963年民雄農會提出興建肥料倉庫的申請,又1964年1月18日時值白河大地震,最後獲得糧食局三分之二額度補助,完成肥料倉庫的興建。舉例來說,黃麻是台灣早期纖維作物的最大宗,因為台灣兩大農產品米和糖,早期都用麻裝包。

早期託運的方式,主要由託運人透過運輸工具(牛車、人力三輪車、馬達三輪車)將託運物送至火車站,再經由搬運工與裝卸工人,將貨物上列車或倉庫;最後送達目的後,再由反向方式,交付給收貨人。在整個由託運人到收貨人的運輸過程中,帶動了火車站點周邊的產業;例如:搬運工人的日常行跡路線、附近的攤商與小販模式、調車編組時所發出來的車聲⋯⋯,這些庶民生活,交織出一個時代的集體記憶。

從史料中,也能窺見當時在民雄的兩家運送店「久」(負責人翁耀宗)、「民」(何甘棠先生申請設立)的紀錄。遙想民國六十七年高速公路通車以前,民雄火車站的貨運業務興隆一時。臨近西部鄉鎮:北港、新港、 溪口、民雄本地出入的農產品、畜產品、建材、肥料、燃料、飼料等,都經由民雄火車站吞吐。四、五十年代的高峰期,一天的出入貨物,常有上百台的鉅量。繁忙的業務需要聘用十多位職工,更帶動了民雄鐵道旁的飲食、旅社與算命師的獨特產業鏈。

另外,早期米穀交易系統,因農家多缺乏自有碾米設施與倉儲空間,於是普遍將稻穀賣予兼營碾米、資金融通的地方業者,即俗稱的「土壟間」。土壟間負責島內米穀的收集、加工與融資,對稻米品質與品種較不講究;並以靈活調製、融資等多元經營手段,有效維持競爭力;新式碾米機的引進更使土壟間如雨後春筍般成立,成為農會農業倉庫事業推動上的最大勁敵與阻力。

重構大學路團隊藉由拜訪農會理事吳仁全(25年次)得知,民國50(1961)年曾於農會任職管理倉庫,薪水為300元。農會碾米廠原有三個空間,最深處的最舊,其次為現存有碾米機具的那間,最新的為已經拆除的那間。以往收購與碾製流程:先將收回來的稻穀倒在穀倉內,大約一週填滿整個穀倉。再由糧食局的人來監看收成狀況,計算交糧數量。接著將稻穀一袋一袋運至對面的碾米廠碾製。最後將碾製好的糙米運送至火車站,送往高雄港。

由1971年1月5日台灣民聲日報中得知,當時民雄農會也曾籌辦過農民節,表揚模範農民、農特產展、農事比賽與各項民俗技藝、歌舞、摸彩活動等活動。在1982年10月9日諸羅周刊中,民雄農民購物中心於國慶日開幕。為農會開啟另一種與在地民眾連結的新契機。

農會倉庫的存在,體現了一個地區不同時代的生活樣態,除了個人的生命經驗的回顧之外,更連結起個人與地方、或是區域與區域的關聯性。值得作為理解地方發展的重要材料。

最後由建築設計師林璞,從空間設計規劃的角度切入,探討一個歷史空間活化的可能性,並以日本四國三好市「真鍋屋」為例,試圖從空間的角度,挹注更多軟性人文、記憶與生命的思維,為與會者帶來全方位的思考。

首先,設計師拿出自己不離身的百寶箱——隨身工具包,從中一一介紹每一種工具的功能、解答各種舊空間改造的疑難雜症。農會倉庫本身的建築有大跨距、牆厚、上(下)開窗的特性,因此比起一般的民宅,相對舒適涼爽。但目前屋頂屬於鐵皮,無法得知之前是屬於何種屋瓦與其排列方式。一般來說,如果是水泥瓦,重量重,比較能耐風災,但相對的屋架也需要較粗壯,才有足夠支撐力。

修復農會倉庫,當然需要考量其後續是否有具有商業利潤,才能走得長久,因此前置的種種設計與規劃,攸關成敗至為重要。

以日本四國三好市「真鍋屋」為例,主打數位游牧客群,讓新興模式的工作者,以很低的門檻的達到休閒與工作並行的工作模式。他們將社區的人力整合,建置舒適的自修室或會議室;提供優質的在地特色餐點,除了供在地居民食用,更可以讓旅客或數位游牧者,在工作場域之外,輕鬆、優雅的完成飲食大計。並設計在地農特產展示區,在享用完當地美食、依然齒頰留香之際,就可以很自然而然地進行採購。

另外也提供交誼空間,讓親子進駐,孩子有了同儕互動機會,父母也可以適時放下責任,進行社會性聯誼。舉凡想入住者,須經過移住者面試審查,能夠一起遵守並認同社區理念者,才能有機會入住。經審核通過者,入住後,社區還會提供全套的交通、旅遊與通訊服務。

下午場的走讀,由重構大學路助理黃顯淨帶與會者實際進行農會倉庫的走讀;看到三層樓的碾米機具與穀倉,揣想如果有一天眼前龐然大物的每個零件修復成功,都動了起來,碾米間傳出陣陣碾米聲與稻穀香,伴隨解說人員與參與者的笑談,那會是多麼動人的世代風景啊!隨後進到偌大的倉庫內部,聽著民雄鄉農會供銷部賴國忠主任的補充說明,早期穀倉內收糧方式是直接到進倉庫內,倉庫的牆上都畫有刻度線,農糧署的稽核人員會根據收糧的高度,來估算當期的收穫量,約有5%的誤差值;到後期就改成一包一包的方式來收糧;而今比較大的用途是用來放置肥料。走到倉庫外有所謂的牛車路,和現今農會倉庫的出口位置並不同,似乎值得細細挖掘更多的故事。

來到現今民雄跨站式車站的二樓處,可看到六股軌道,透過工程圖面可得知,之後進行高架工程的拆除順序,先拆左邊三股軌道,進行橋柱建設,右邊三股軌道則作為臨時月台,待高架工程完工後便會拆除,民雄的路面鐵道地景將走入歷史。遠望農會倉庫的東側立面,是否也會遭到拆遷的命運?一切都有待時間來驗證。在現今渡對餐廳旁的貨運倉庫,是屬於國家特屬的產業;目前臨軌的倉庫牆面上,仍可見當時的「民」和「久」運送公司的符碼。

最後穿入現今郵局和警察局間的小巷中,由七星藥局吳至鎧藥師帶領大家走進日據時期的警察宿舍群。早期此宿舍群是提供給所有民雄公家單位的員工宿舍,包含了鄉公所、公務人員、教師⋯⋯。當年戒備森嚴,四周都有圍牆。從現今宿舍群中保留最為完整的建物格局來看,其歇山式造型的山牆一般較少用於宿舍建築,推估可能為辦公廳舍,後來才改建成宿舍。目前為民雄分局局長宿舍。另外,現在的警察局後側,早期有防空洞,洞內有配電力設備,現今已成為打靶場。

每一場走讀,都像是一場穿越,在來去之間領略不同時代的庶民文化與歷史氛圍;如何在發展與尋根的路上,找到平衡點,讓每段生活樣貌不在歷史中被無端抹去,讓故事得以延續不跳躍,是每個生活在這塊土地上的我們,需要認真思考的議題。

導覽結束後,再次回到教室,展開熱絡的分組討論:想像著在高架化的未來裡,民雄農倉將面臨什麼挑戰?又該如何找尋自己的定位與責任?或許這些問題未必能立即找到答案,但透過一次次的對話與思辨,讓我們更能凝聚彼此的想像與共識。

2025【民雄鄉農會——想像與共創工作坊】

主辦單位:中正大學重構大學路計畫、民雄鄉農會、嘉義縣邑山社區大學、中正大學校務發展策略中心